█ 廖運炫老師 做什麼就要像什麼

文◎袁蕙芸、圖◎廖運炫教授提供

█ 左擁電機 右抱機械

廖老師來自躋身全台三大鎮之一,現為高科技製造與研發中心的竹東,初中畢業後受了唸臺大電機系的堂哥影響,捨竹中北上唸建中,班上50多個同學僅有不到5個外地生,第一次月考的英文成績只考了45分,使得從小成績優異的他,大大受到了城鄉差距的衝擊。原本跟著堂哥耳濡目染讀了很多電機相關的書籍,聯考時卻以些微差距與第一志願臺大電機失之交臂分發到機械系,大一上學期計畫轉系,因普通物理和微積分成績不如預期而打消念頭。

█ 昨日的弱項成為今日的強項

畢業後服兵役因體重過輕,被判丙等體位而免役,於是跟著幾位不用當兵的同學留在系上一面擔任助教,一面準備出國留學。至於去唸什麼,當時也什麼概念,覺得控制這個名詞不錯,雖然不知道到底是做什麼的,就想去唸控制吧,只是當時在美國大學的機械系裡幾乎找不到有做控制研究的學校,所以就依不同學校的機械系申請不同的領域。由於大學時的成績還算不錯,畢業時在110人中名列第2,因此很容易就拿到所有申請學校的獎學金。原本打算去UT Austin,因為該校在寄出申請資料不到兩星期就寄來有獎學金的通知,但2個月後被一位同樣在擔任助教的同學慫恿改選名聲較佳的威斯康辛大學。可能是臺大小有名氣,而廖老師的成績也很好,他的指導教授吳賢銘(Prof. S.M. Wu)就寫了幾封信給他,讓他有點心動,覺得華人教授應該比較親切 (事後證明這個論點不見得正確)。說實在的,當時他從威斯康辛大學的資料查到吳教授的專長偏於工程統計,廖老師當時對統計沒什麼概念,其中甚至有些名詞如regression analysis查字典是迴歸分析,但也完全不知道這是什麼,以今天來看,就是糊裡糊塗的就去了。後來才知道吳教授畢業於上海交大,長於統計於製造的應用,威斯康辛大學機械系是當時美國極少數有製造領域的學校,因此吳教授名氣很大,有很多的研究計畫與經費,而且學生與博士後研究員很多,多時超過50幾位,其中博士班學生總是超過30人。吳教授後來為中央研究院院士,早期大陸也有很多學生到他那裡做研究或攻讀學位,後來有些成為校長,因此他在大陸也很有名氣。由於廖老師是吳教授在兩岸的學生中第一位回國的博士,加上後來他做的研究績效,讓他在大陸也享有一定程度的知名度,也為很多學者所尊敬。對廖老師而言,在美國唸書還蠻容易的,只要考試前花點時間唸唸就可以得到很好的成績,唯一吃力的一門課是「切削加工」,任課的教授要學生閱讀大量的期刊論文,一學期下來看了上百篇論文,很多製造方面的名詞與用字的英文都不熟悉,每天都在用字典查眾多陌生的名詞,殊不知當年萌生退選念頭的這門課 (當時指導教授不准退選),竟成為日後廖老師的專業強項。拿到碩士學位也考過博士班資格考後,感覺很迷惑,宿舍同寢室的大學部香港籍室友申請去UC Berkeley唸研究所,在他及幾位學長的慫恿下,加上UC Berkeley也給了助教獎學金,就又迷迷糊糊的去了UC Berkeley。到了後發現沒有切削加工方面的教授,只好轉唸控制,但因當時機械系的控制領域在美國沒有出路,又變得很茫然。由於在威斯康辛已唸過2年製造,對UC Berkeley開授的製造課程游刃有餘,也覺得學不了東西,心中不免氣餒。原來的指導教授吳賢銘獲知後打了很多次電話要他回威斯康辛大學繼續唸學位。在詢問廖老師知道他正在修那個quarter從加拿大MacMaster大學到UC Berkeley客座開「工具動機動態分析與控制」的Tlusty教授的課後,吳教授反而要他修完課再回威斯康辛大學。當時也不知道Tlusty教授是何方神聖,後來才曉得他是工具機方面的祖師爺之一,是大師中的大師級人物。廖老師轉了一個彎在UC Berkeley待了3個quarters,但也不全然浪費,他自認在工具機動態分析方面的底子深厚,以前曾經開了幾年工具動機動態分析與控制的課,也對好幾個工具機廠商開課,現在上製造原理的課中也講了一些工具動機動態分析與控制的內容。指導之碩士班學生有關顫振(chatter)預測與控制撰寫的論文分別獲得第十二屆上銀科技機械碩士論文獎(2016)的第二名銀質獎及第十四屆(2018)的工具機特別獎。目前正與國內一感測器研發公司合作,以商品化該項技術,這些都得自於當時默默累積的背景。廖老師於個人資料表標註的專長包括切削加工、工具機動態分析與控制等,嚴格來講,還是誤打誤撞來的。

█ 以紮實的教育訓練培育社會菁英

隨著非常嚴格的指導教授常研究至三更半夜方憩,畢業前2-3年就已開始協助大學部「工程統計」及研究所「時間序列分析」與「系統識別」課程的授課,指導教授臨時有事時,就請老師上大學部的課,研究所課程中「時間序列分析」指導教授上一小時,老師上兩小時。「系統識別」課程則由老師上三小時,指導教授坐在下面聆聽,不時的糾正講不好之處。指導教授上課前一天晚上一定備課,嚴禁其他學生打擾,上課時能侃侃而談且完全不看事前準備的筆記,課後不僅要與他做教學檢討,甚至為了明年不重複教同樣的東西,總在課後將辛苦準備的資料扔掉,廖老師笑說:「這點我就做不到了,每次要重新準備上課筆記太花時間了」,就這樣一點一點建立紮實的教學訓練。在研究方面,指導教授很少要學生怎麼做,學生碰壁無助時才出手。廖老師觀察自己的師兄弟妹,絕大多數的抗壓性都很強,無論在美國或台灣的製造領域均各闖出自己的一片天,因此他也承襲指導教授,先讓學生去摸索,培養獨立思考、解決問題的能力。學生常會很沮喪,因此他常說當他的學生非常辛苦。也因如此,帶出來的學生頗具社會競爭力,不僅超過20多位學生自行創業,也有數位年薪超過千萬之譜。

█ 親恩師恩 根留台灣

畢業後本來也沒打算回台灣,指導教授也勸他留在美國,只是在畢業之前,故工學院前院長翁通楹教授到美國徵才經威斯康辛大學時,曾當面允諾回臺的邀請。老師說:「以前大二修翁教授所開授4學分的材料力學課時,修課的80幾人中期中考只有8人及格」,老師雖考了全班最高的80分,但翁老師當面訓斥他說不要太得意,期末考考不好照樣當掉,事後確實有50幾人不及格,30幾位重修。因此他對翁老師一直都非常敬畏,不敢不遵守承諾。此外,雖然不認識當時的呂秀雄系主任,不過他多次親筆寫信,很誠懇的邀聘,盛情難卻的他,於1981年8月放下當時2500美金的月薪回臺,因此廖老師可算是第一個專門攻讀製造領域而回國教書的第一人。原也只預計待2年,但考慮弟弟在金門當兵又有出國打算,兄姊都在國外,妹妹已結婚,不忍心獨留媽媽無人照顧,進而放棄綠卡留在臺大任教、陪伴母親。「如果我在臺灣還有點小小的成就,要感謝呂教授非常的照顧我、提拔我,並不時的帶領我去工業界認識許多工具機廠商第一代的老闆」,談到貴人給予的影響,老師滿是感激。

█ 引起學習興趣 無限次補考盡力為上

對於教學老師有獨特的體會,他以自己為例,他大一對「工程圖學」不太在行,當時圖學教授的東北腔很重,學生聽不太懂,且僅講10分鐘左右,就由助教講解,由於助教音量不大,再加上他個子小看不到黑板,畫圖又要花掉相當多的時間,實在引不起對「工程圖學」這門必修課的學習興趣。未料日後在UC Berkeley那一年領助教獎學金時,竟被安排擔任工程圖學的助教,還得接受學生的即時提問,心想,以當年的圖學成績實在沒有把握能勝任,於是跟UC Berkeley機械系辦公室借了本上課用書,只消3個晚上就唸完並唸通整本書,突然覺得這麼簡單的東西怎麼當時不會呢?「機動學」是另一個例子,以前的機動學作業要在標準的A4白紙上畫圖,有時不小心畫出紙張,不想重畫,就黏貼另一張紙,助教改回來的成績總是很差,讓學生興趣缺缺,甚至討厭那個課程。反之,在國外看到美國同學隨便的用當時的電腦報表紙畫,當時在美國教機動學很出名的Uker教授也僅看看學生是否真懂,並沒因此讓學生很低的成績。因此廖老師從教書以來,一直覺得老師授課應盡量引起同學的學習興趣,否則至少也要讓學生不去討厭那個課程。「以機械製造基本上是純口頭講述的課程為例,能引起少部分同學的興趣就算成功了,若原來對製造領域沒甚麼感覺,但因為上了課反而討厭這門課那就是失敗了」。因此面對同學成績不理想,必先檢討自己是不是教得不好。但老師同時認為「學生應該要盡力」,因此他有獨特的評分方式,同學對成績不滿意的,在送出成績前都可無限次補考到滿意為止,但先決條件就是要讓他感受到同學已經盡力了。

█ 技術領先全臺第一 將經費與資源留給學生

老師有一個慣例,指導的博士班學生畢業後若留在學術界,且繼續做他們博士論文題目相關的研究 他就儘量不做那方面的研究。他認為若他與學生爭,從名氣上學生一定輸他,會拿不到研究計畫,因此他要讓出經費與資源,給學生更多出頭的機會。但如此,他就需開創新的研究領域,很辛苦。過去他開創了鑽石鋸切工具、CMP鑽石修整器、形雕放電加工、線切割放電加工、精微加工、超音波加工、3D列印、超精密加工等幾個研究領域,老師總說「做甚麼就要像甚麼,要玩就玩真的,否則就不要玩」,因此他在這些領域均做得有聲有色,領先國內,甚至國外。線切割放電加工引領工研院開發出高速度電源,並整合國內的廠商開發出全國產化的機器,使得台灣成為國際上少數能製造與銷售這類機器的國家,且產量居世界第三,讓業界稱譽。超精密加工技術更是全臺唯一,領先群倫。3D列印快速成型技術,老師也從開始的一竅不通,指導學生以紙張原料LOM製程的雷射切割後廢料撥除自動化為主題,帶出了台灣第一個3D列印博士以及後續的好幾位碩士班學生,該生後來自創臺灣生醫方面3D列印最大的公司。老師後續開發出的無廢料製程,日本廠商甚至還送機器過來請求改裝。在精密加工方面,過去幾年在臺大機械系建立了一全國精密加工與量測設備最完整與最好的「精密製造中心」,甚至美國也沒有任何學校有這樣的規模。老師常要學生「work hard and play harder」,對碩零的同學說,進實驗室前有甚麼要玩的,想玩的就儘量去玩,不急著進實驗室,因為一旦開始就也沒有很長的時間可以玩了,既然進實驗室了,就希望用心,心無旁鶩的全力以赴。老師直說自己運氣好,碰到很多好學生,辦公室擺滿了畢業學生的饋禮,看得出學生對老師滿滿的謝意。

█ 快樂就是成功的人生

對於成功的定義,廖老師說:「只要自己覺得快樂就好」,學生得到好成績,老師順利拿到計畫、發表論文,感到快樂滿足就是成功。由於生長於鄉村,徜徉山林田野,喜歡蒔花弄草的他,還曾去園藝系旁聽,但礙於年齡最長而沒有持續,又因早期家中經營玻璃工廠,對玻璃還有水晶頗有研究,出國也多會帶回水晶收藏品把玩欣賞。

█ 不要妄自菲薄 懂得尊重欣賞他人

老師認為人生短暫,應該好好享受各階段的時光。談到給學生的建議,他認為臺大學生都很優秀,但有些缺乏自信,常覺得在校時沒有學到東西,老師說在校的學習已有紮實的基礎,未來做事時自然會發現自己其實還懂得蠻多的。他指出「我出國開會都非常認真,從頭聽到尾,並且一定會發問」,發現國外也有很多不如我們的。因此他常對自己的研究所學生說「對自己要有信心,遇到外國人不要頭低低的」;另一個則是視野不夠寬廣,自身的專業可以談的很深入,但對於國家大事、政治、歷史、美術、音樂、雕塑,卻無法與人深談,享有的資源無限,可惜視野卻有限,建議同學多聯想多發問,在專注課業之餘也可以多多充實涵養,豐富心靈,擴展視角,並且要有包容性,接納不同領域的知識,老師舉書報討論為例,不要排斥不同領域的分享,就算只聽懂一分鐘也是收穫,都可能激發出不同的思維,天生我材必有用,術業有專攻,而且每個領域都有它存在的價值,要有尊敬、尊重他人的心,更要懂得欣賞別人。

█ 業界好口碑 兼具課業與人生的優良導師

老師抱持誠信踏實的態度,不為取得經費而浮誇,在業界享有好口碑,深受廠商敬重,他更以呂秀雄教授為榜樣,爭取資源提攜後進,經費共享,不遺餘力,還常常廢寢忘食做研究到三更半夜,遇到困頓處總會浮現高中化學老師朱士衡所說「學習中遇到不會的,多讀幾遍終究也會」,他以此自勉也勉勵同學。他總是竭盡所能將自己畢生功力毫不藏私地傳授給學生,期望一代強過一代。在全世界DRAM模組最大公司Kingston (金士頓) -上海擔任總經理的學生雖然畢業超過三十年了,三不五時會從上海打電話來與老師分享自己與家人的狀況,每次回臺灣必到臺大與老師敘舊,甚至告訴自己的小孩「如果沒有廖老師,你們就沒有今天所過的好日子」,足見學生對老師的感念之情。老師很少特意討好學生,反而常指出學生的缺失,他認為父母總是讚美自己小孩的優點,朋友間大概也不會講讓人聽起來不舒服的個人缺失。說真話,讓學生瞭解自己的缺點,使其未來在現實與殘酷的社會中更有競爭力,他一直認為那是當老師的一個責任。臺大的學生資質都比別人優秀,但他常訓勉學生未來步出社會要收起傲氣,人外有人「你進一步別人進2步,相對來說你是退了一步」,老師不僅是課業上的良師也是人生導師。在臺大已近40個年頭,得天下英才而教之,老師很享受這份快樂,也是他保持神采奕奕,充滿活力,源源不絕的泉源。

|

|

|

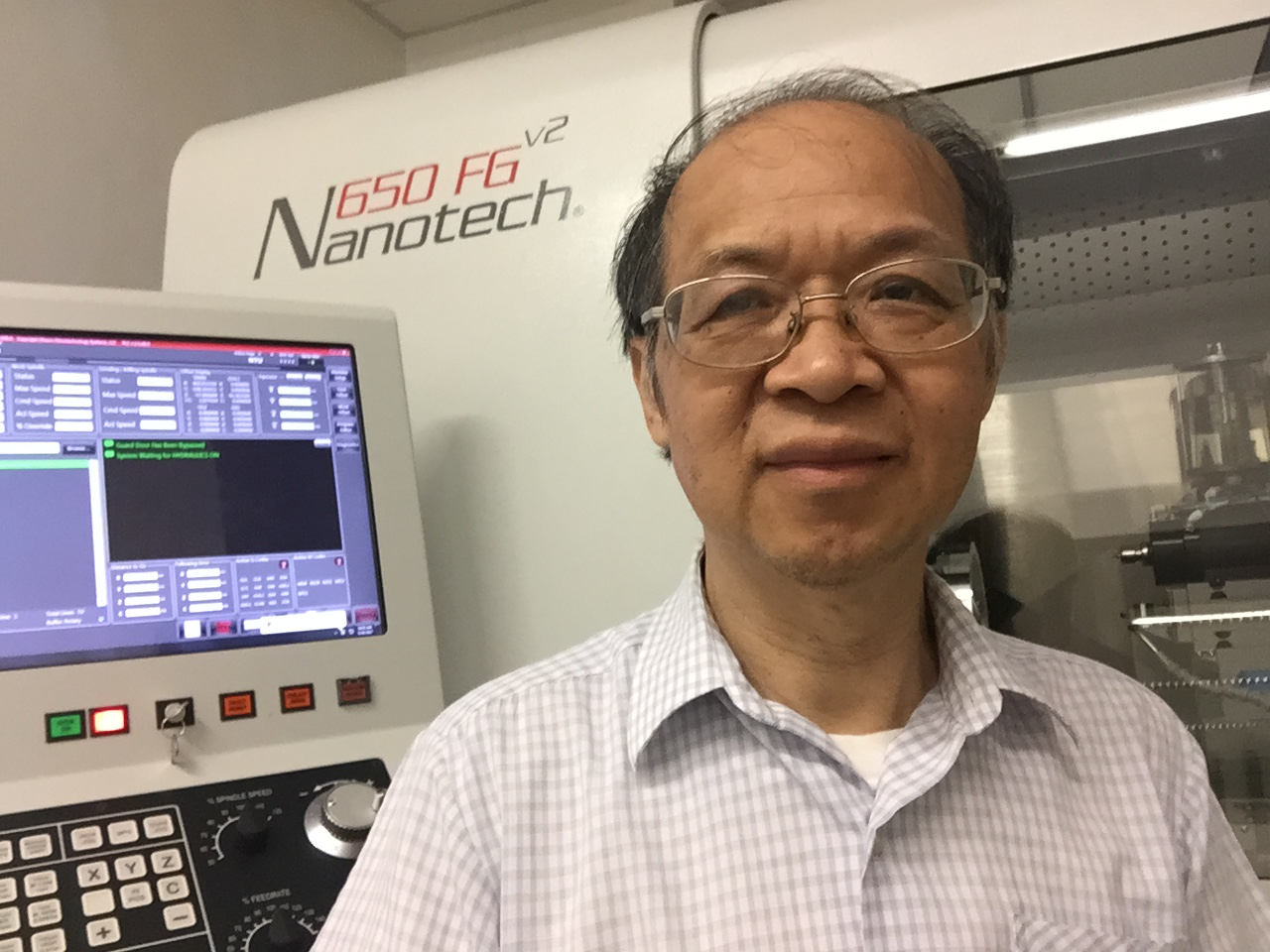

█ 廖老師個人照片 (背景為Moore Nanotechnology公司的超精密加工機)

|

|

|

|

█ 廖老師於舊金山金門大橋前之留影

|

|

|

|

█ 廖教授(右一)與學生去美國開會回程在Stanford大學教堂前之合影

|

|

|

|

█ 與師兄妹(左一西北大學的Prof. K. Ehmann及左二謝淑華教授,右一為廖運炫教授)在謝教授家聚餐之留影

|

|

|

|

█ 幾位在美國的大學同學回台聚會之留影 (前排左一為機械系系友會侯禮仁前理事長,中間為王興華教授,前排右一為廖運炫教授)

|

點閱人數