張鈞棣著、楊馥菱編修

在地表進行前文談及的黏著液滴實驗時(詳見「懸浮液滴共振頻譜上失落的拼圖Part1~3」、「黏著液滴接觸線形狀對共振行為的實驗探討」二文),若希望減低重力的影響,液滴的體積必須控制在數十微升(μL)以下。但液體的表面波形無法以接觸式量具直接量測,然要借助非接觸的光學攝影,卻又因為液滴尺寸太小、振盪速度太快而極為困難。跳出這個框架,我們思考或許是否可以透過適度提高液滴的表面張力、並使液滴表面不沾黏固體來克服上述的兩個技術問題。就此,我們嘗試以日常遊戲的水球來代替水滴,以更簡便的實驗設定來進行共振實驗模態的觀察。但當水球共振時,表面波的行為會跟黏著液滴共振的行為相似嗎?

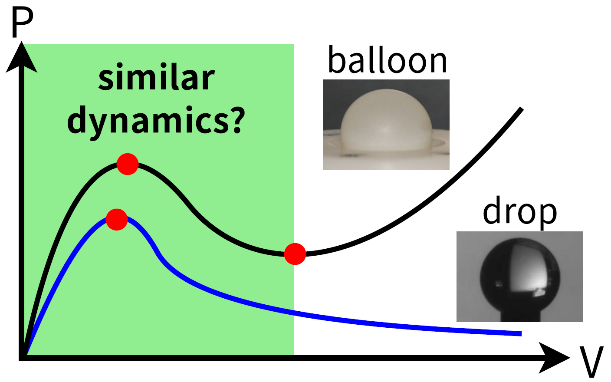

裝滿水的水球跟水滴是完全不同的物體,但若仔細觀察與思考,我們不難發現水球與水滴有諸多相似的力學行為。如圖一所示,水滴和水球的壓力(P)都不隨體積(V)單調增減。這是因為兩者的壓力與各自表面上的平均曲率有著類似的關係。這使得兩者的壓力會在特定的體積區段隨體積增加而下降。因為水滴有這樣的特性,若用一個針筒透過連通管道同時在數個管道出口擠出液滴,最終會有一個大液滴吞噬所有小液滴的體積。而這樣的現象也會發生在多個連通的水球上。透過這些相似的靜力平衡行為,我們推測水球和水滴可能具有更多相似力學反應有待發掘。

█ 圖一、水滴和水球的壓力(P)-體積(V)曲線 (摘自[1])

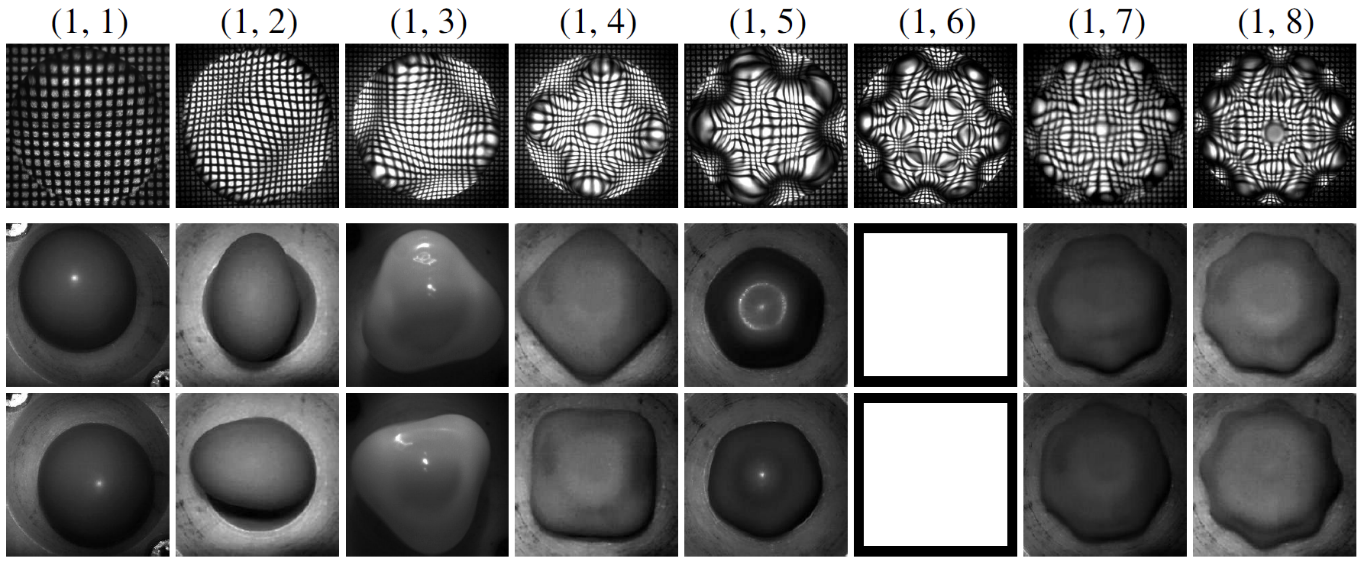

基於上述推測,本實驗團隊搭建一個由平面薄膜製備的軸對稱水球,並沿著水球對稱軸的方向以單頻的力學振盪震動水球,使水球產生共振。共振模態透過高速攝影記錄,振盪頻率則由影像序列推算。如圖二的第二第三列所示,我們在實驗中觀察到水球的五個zonal以及七個sectoral模態 (專業用語請見前述科普文章),包含單扇的(1, 1)、棒狀的(1, 2)、三角的(1, 3)、四角的(1, 4)乃至於八角的(1, 8),與水滴共振的模態(圖二第一列)比對,可發現兩者的形狀有一對一的對應關係,和Bostwick-Steen理論的預測吻合[2]。水球的(1, 6)模態尚未被觀察到,有待後續實驗繼續找尋。

█ 圖二、水滴(上列)與水球(中、下列)的sectoral模態 (摘自[1])

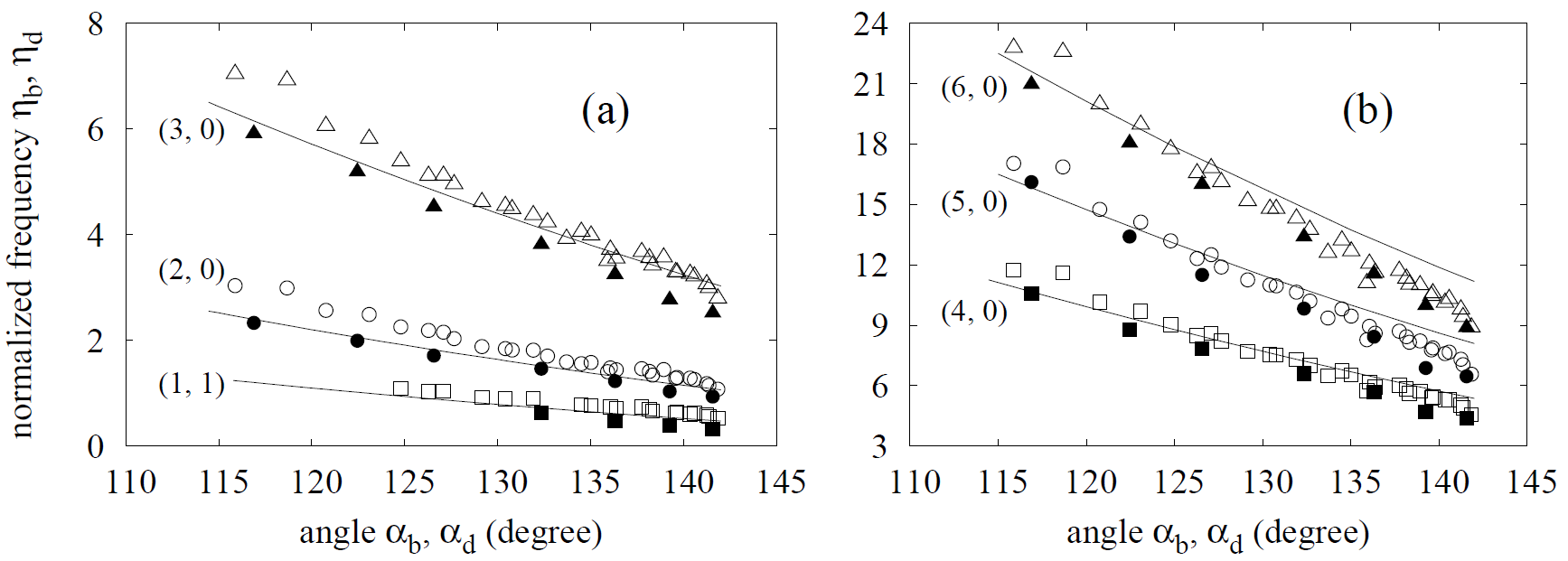

有趣的是,水滴和水球的相似性不僅止於共振模態的形狀。當水球和水滴各模態的共振頻率分別以各自的特徵時間尺度無因次化之後,這些無因次化的特徵頻率非常相近,如圖三所示。由此,水滴和水球雖是完全不同的物體,但他們不只模態相似,對應的模態還具有相同的振盪頻率!

█ 圖三、水球(空心符號)、水滴(實心符號)於實驗中觀測到的共振頻率與Bostwick-Steen無黏性理論[25]預測的特徵頻率(曲線)。αd:水滴的接觸角。αb:水球的夾持角,即靜止水球表面經度線與底面間的夾角。(摘自[1])

本研究揭發水球與水滴在共振行為上的相似性,也暗示了水滴共振Bostwick-Steen理論[2]的可用性。這些結果意味著水球雖然不是水滴,但當水球共振時卻可被視為表面張力比純水大了數百倍甚至上千倍的液滴。這使我們可以根據對水滴共振現象的理解,適切地描述水球的共振。對研究水球共振而言,這些結論還幫助我們規避了為水球共振建立流固耦合複雜力學模型時可能遭遇的各種挑戰。對探究水滴動態而言,本研究證實大水球可替代小水滴,作為表面張力波相關研究的觀測對象,利用水球的大尺寸換得表面張力波實驗中較高的時、空解析度。就此,本研究使水球共振與水滴共振成為兩個互通有無、互利的研究領域。

2020年發表於Physics of Fluids[1]。該論文榮獲American Institute of Physics於2020年12月Scilight (Science Highlight)特別專題報導。

- Chang, C.T., On the similarities between the resonance behaviors of water balloons and water drops. Physics of Fluids, 2020. 32(12).

- Bostwick, J.B. and P.H. Steen, Dynamics of sessile drops. Part 1. Inviscid theory. Journal of Fluid Mechanics, 2014. 760: p. 5-38.

點閱人數