機械三巫秉融

這次的機工實務題目不同於往年的風扇自走車,以機翼產生的下壓力為主軸,期望能給予車體足夠的抓地力讓其能順利爬上坡道。一開始聽到這個題目時,心裡不禁想著:「今年的新題目會不會讓我必須在永齡過夜?」還好,學期後的我能夠開心的說這是不必要的顧慮。但走在沒有前人的開拓的道路上確實倍感艱辛,尤其是必須想出一個設計流程去驗證機翼的成效,在此點上實足吃了不少苦頭,不過也在失敗中學習到如何當個工程師,即失敗了也不放棄,找出原因,並對下一版成品做修正。現在看著藏在衣櫃裡的五個機翼,雖然辛苦,但也很高興他們成為最後一版機翼的墊腳石,帶領我們的自走車順利爬上坡。

█ 機工實務的機翼實作

機翼的設計歷程

個人分配到的工作項目是機翼的製作與研究。研究剛開始被設計本身擁有過多的參數(或自由度)困擾,許多問題例如機翼本身的尺寸要多大,或攻角要多斜才能在不致失速的情況下,產生足夠的下壓力? 研究賽車尾翼的幾篇論文中也提到機翼距離車體高度、機翼數量等參數的影響,再加上要配合機構的設計,一片簡單的機翼就被考慮得很複雜。

在苦惱了幾天後,決定拋棄由參數限制機翼的設計流程(有太多東西要考慮了)。轉而尋求從機翼本身的性能要達到何種條件下手,從自走車達成靜力平衡、力矩平衡的條件式去限制機翼的性能參數(升力(下壓力)、阻力或升阻比),再去挑選可達成此目標的機翼的尺寸與攻角。求得臨界條件(即車體剛好可以順利爬上坡,且不會側向翻覆)的解意外的寬鬆,便開心的挑了個升阻比看似很高的機翼去做實驗,想著:「在雷諾數接近50000的情況下,根據Xfoil的數據顯示,翼型攻角在1度的時候升力係數可以輕鬆到1以上,代表機翼的下壓力可以達到至少300-400公克!」拿著組裝好機翼的車體到送風機前,開下電源,送風機轟轟作響,只見電子秤的數值淡淡的在20至25克間跳動,下巴也跟著心情一樣垮了下來。

雖然知道數據顯示的升力係數是翼型(2D)的預測,機翼(3D)需要額外考慮到誘導阻力的效應,卻也第一次了解空氣動力學上理想與現實的差距。氣流通過機翼上下表面產生的壓差會在機翼邊緣產生渦流(vortex),造成機翼有效攻角降低。為了減低此效應,從回收桶撿了個厚紙板剪成兩條長方形,把它們輕靠在機翼邊緣,下壓力的量值來到30公克出頭,仍不足以達到自己設定的最低門檻(100公克),隨著自己多次嘗試仍得不出個滿意的數值,送風機的運轉聲慢慢消失,腦袋也陷入了停滯狀態。

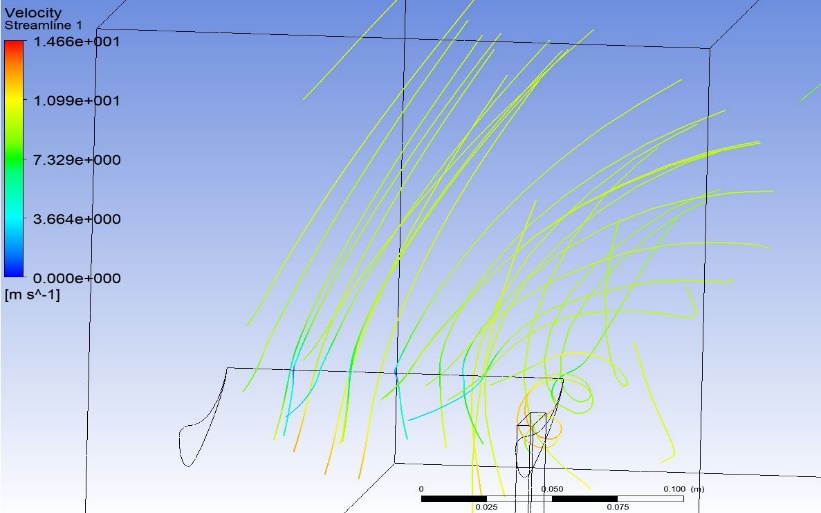

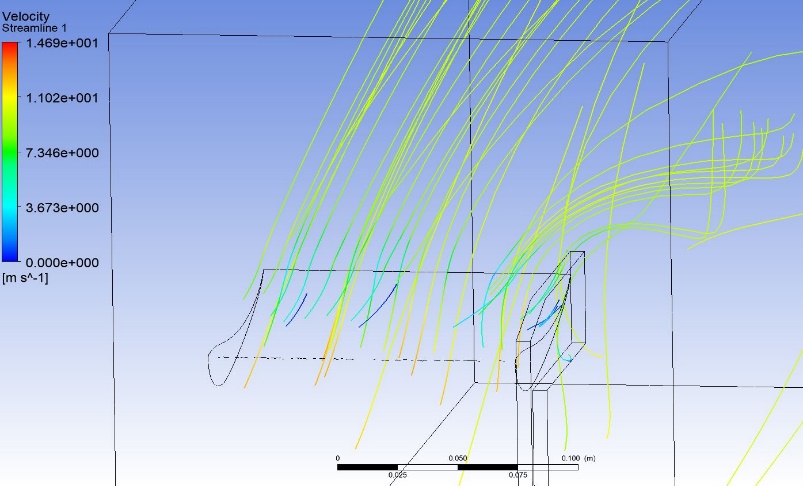

█ 未加側板的流線

█ 加側板的流線,可看出其能阻擋部分想要往下翻的渦流

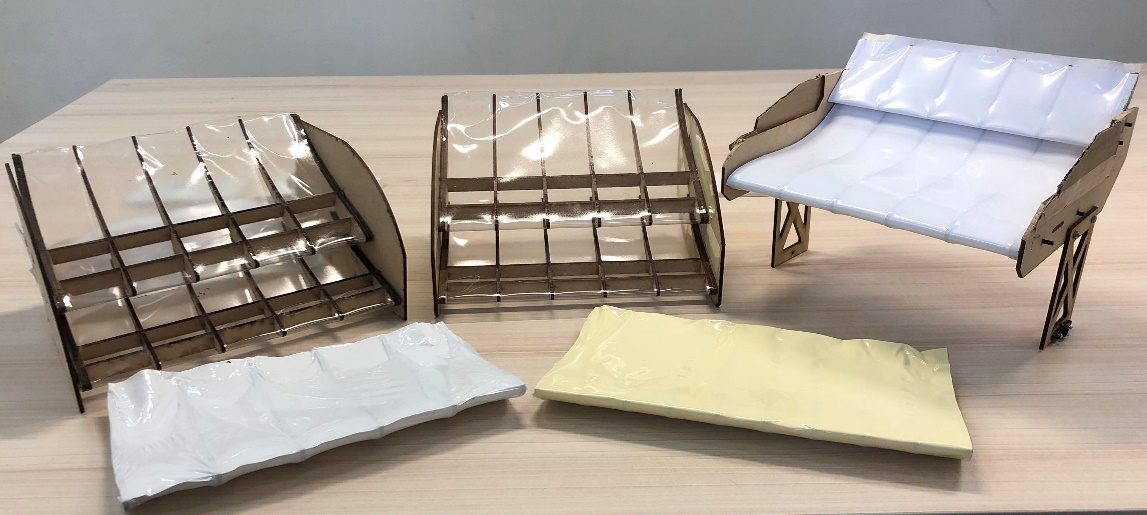

看著表面凹凸不平的第一版機翼,理解到除了理論,實作方面也需加強,特別是機翼蒙皮的選用,製造的工法也會決定表面的平整度。以機翼尾端為例,若要選用黏貼的方式包覆機翼,即須考慮到由於上下表面距離較近,貼紙容易黏合的情況。在經過多次嘗試後,也熟悉了蒙皮的製作工法,第二版的機翼較上版更佳平整,攻角也稍微調大,加上機翼側板後,自行測試的下壓力一度來到50公克。然而,期中測試的表現仍然不符預期。

雖然度過了期中的標準(下壓力>0),機翼對不到風口導致測試時下壓力無法顯現出來,無疑是設計上的缺失,由於機翼高度會直接影響迎風的來流速度,要如何使用新的架構去完全利用送風機有限寬度的風帶,達成爬坡的難關,便成為期中後的重要課題。若要拿先前從理論分析求得的性能條件去做接續的研究,首先便會遇到參數無法從實驗求得的問題,下壓力雖可由電子秤直接讀取,機翼的阻力卻沒辦法仰賴實驗數據。然而,此次比賽若要使用計算流體力學的方式去做為參考依據,一方面須仰賴設定良好的邊界條件(橫截面的來流速度並非一致,黏滯係數要已知),實作上也必須儘量達到完美(沒有任何凹凸不平的曲面),若要達成這近乎完美的工程標準與工藝水平,以現有的時間跟金錢來看,研究手法實屬不可行。

於是,我決定拋棄理論分析的結果,自行製作一個測試平台,用其求得的下壓力作為優化指標。該平台使用兩根碳纖棒支撐單片機翼,而碳纖棒兩端則由高度調整器固定。調整器可藉於改變前後螺絲鎖固的位置,以同時調控機翼的攻角與高度。考量到單片機翼的性能有限,挖了四組凹槽,以進行期中後的雙翼架構測試。

雙翼尾翼的原理,即是利用前機翼的尾流去減少後機翼的邊界層分離,以藉此提高機翼的失速攻角與下壓力。考量到雙翼本身有不同的前後配置,部分研究認為後翼為主翼(即機翼弦長比較大)有較好的性能,為了驗證此主張,也拿了先前兩個機翼去觀察此配置,發現兩者皆能超過下壓力100公克的門檻,但後翼為主翼的配置在此次試驗的表現略微突出。

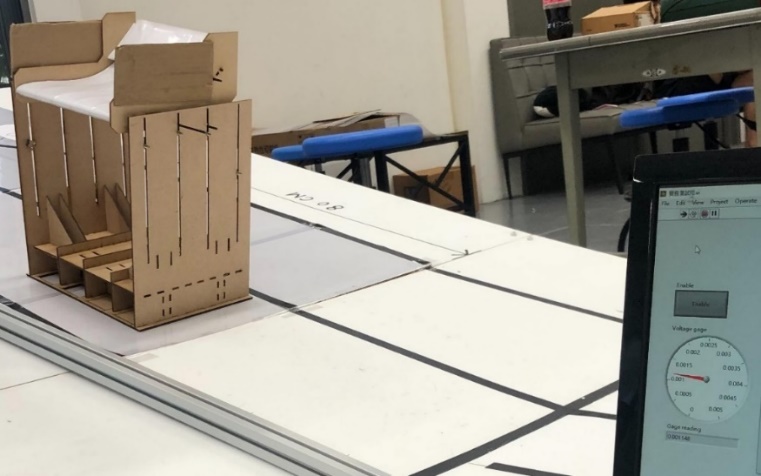

█ 使用測試平台檢驗後翼為主翼的雙翼架構

雙翼設計固然有其優勢,但同時,要決定的參數也多,雙翼整體的攻角、翼與翼之間的間隙、兩翼之間的重疊區域都會影響其性能,也讓整個設計複雜度再次上升。與此同時,學期也悄悄接近尾聲,抱著不做做看不知道的心態,用先前在測試平台做的標記生出一版雙翼。看見測試平台驗證的下壓力也合預期,隨著車體設計逐漸完成,也許裝上去後,可以好好休息。

此時我卻犯了一個極大的錯誤。先前提到機翼與風口的相對高度對性能有極大的影響,把機翼裝上車體後卻發現離預想高度差了一大截。抓地力的減少,車體的上坡也連帶變得搖搖晃晃。距離期末考僅剩一週,此配置的雙翼由於尺寸要求較大,導致旋轉力臂的可延伸長度受限,且車體已經空出最大空間去塞機翼,受限的可調整空間以及時間壓力,一度讓我懷疑先前做的努力是否都是白費功夫?

要放棄很簡單,雙手一攤,事情皆可拂袖而去。但為了團隊與自己先前做的努力,最有效的方法還是盡力解決。趕快調整好心態,改變架構,使用前翼做為主翼讓旋轉力臂有可伸長空間,用流場分析觀察機翼的流線,發現此機翼在設定攻角容易發生邊界層分離。趕緊重新設計機翼,列印翼肋,用蒙皮貼附骨架,拿到送風機前進行最後一次測試。

由於先前已經溝通好車體給予機翼的尺寸限制,加上機翼高度有可調整空間,測試平台的結果能反應到組裝後的自走車。考完日文的星期一下午,立刻衝去永齡,按下電子秤開關,重量顯示957克,將其放在斜坡上,確認應變規的數值區間與電子秤相符後,按下電源,送風機開始送出強勁的氣流,內心想說不管怎樣已經盡全力了,看著下壓力數值逐漸上升至1130-1150克。這時,總算浮出了滿意的笑容,這學期以來所做的努力終於值了。

█ 測試的下壓力數值 (在右下角的數值為1148g)

點閱人數