專訪本系B74級學士系友,現任台灣科技大學機械工程系教授

文◎袁蕙芸 / 圖◎李維楨教授提供

B74學士級,出生典型公務員小康家庭,三兄弟中排行老二的李維楨教授,建中畢業後進入台大機械系,1989年畢業後留任系上擔任一年助教,隨後赴美進入UC Berkeley深造,並於1993及1995年分別取得碩士、博士學位。1996年加入鴻海精密工業,在矽谷辦公室及土城總部均工作過。2000年調到美國賓州的協助建立研發中心,並於夜間回學校進修,於2004年再取得美國賓州州大哈里斯堡分校(Penn State Harrisburg)電機工程碩士。八年半的期間累積出豐富的實務經驗。2004年,李老師選擇重返學術圈,獲聘台灣科技大學機械工程系任教,專注於教學與研究,一待就是20年。然而,他並未止步於學術,近期他再次跨足業界,2024年8月借調加入台灣智慧製造領域的先驅「上博科技股份有限公司」擔任技術長。但李老師仍兼顧學術,持續授課與指導研究生,戮力實現產學雙軌並行。

從刷題到思辨,找回真正的學習方法

談到求學過程,李維楨老師坦言,大學時期並非一帆風順,尤其是剛進入台大機械系時,他面臨了巨大的課業壓力。高中時,考試範圍多半來自課本內容,只要熟記並反覆刷題就能應付。然而,大學的學習模式卻完全不同,老師出的考題往往跳脫課本框架,強調理解與應用能力。一開始因為還沿用高中時那種刷題式的學習法,成績並不理想,直到大二,他開始意識到,必須轉變學習策略。他訓練自己在面對問題時,不再急著翻課本或尋找標準答案,而是靜下心思考、邏輯推演,反覆思索兩三天終於解出題目後,不但很開心而且也能徹底把課本內容弄懂,後來唸書就沒有太大的問題了。他認為唸書唸得通,唸得廣,對在職場中解決技術問題會很有幫助,畢竟解決問題還是要對基本的物理要能了解。這樣的思維模式,也讓他在UC Berkeley求學時得以應對研究上的挑戰。他強調,雖然在美國的課業與研究需要高度自律與專注,但真正的考驗是來自於業界的現實挑戰。「學校裡解決的是理論上的問題,但業界面對的是實際的挑戰與來自客戶的壓力。」儘管業界的挑戰更加複雜與緊迫,但在學校中培養出的邏輯思維與問題解決能力,成為他面對現實問題時最堅實的基礎。

從嚴師身上學到的堅持與務實

談到影響自己職涯最深的人,李維楨老師提到了台大機械系的傳奇性人物蔣君宏教授。「蔣老師是一位極具威嚴、對學生要求非常嚴格的老師。」修習蔣教授的機械設計實務課程,除了學到了扎實的理論,在課堂上所接受到的手把手實務訓練,更都是業界所需要的技能,這種嚴格的教學方式雖然過程辛苦,但回過頭看,對他的職涯發展卻是影響深遠。這份從蔣教授身上學到的堅持與務實,也反映在他的教學風格上。「我在學校教書時,也採取比較嚴格的方式。每週都有小考或作業,評分標準不會太寬鬆。」他認為,課堂上的嚴格要求,是為了讓學生真正學到東西。「至於學生能不能理解這一點,那就不是我能控制的了!」 他笑著說。「其實學習是一點一滴累積起來的,過程有機會就多學一點,沒機會就自學,能教東西給自己的都是貴人」。

走進鴻海,從理論跨足實務

很多人也許會好奇,從鴻海轉入學術界,這樣的跨界轉換是否是一個艱難的決定?但這對李老師來說,其實並不困難。選擇離開鴻海,並不是因為不適應或無法勝任,而是因為他很早就意識到,如果一個人在三十幾歳就知道人生未來二三十年要做些什麼,會讓人覺得很可怕,所以萌生離開鴻海的念頭。恰巧他也很早就對教書有興趣,只是當初從學校畢業時找不到教職才進入工業界。這個轉變讓他有機會自學到很多有興趣的知識和技能,然後又能再將這些知識和技能教授給學生,並藉由這些知識和技能幫助了很多公司,這些都讓李老師產生了很大的成就感。

重返學界 開啟產學雙軌並行的新篇章

從鴻海轉入學界後,他專注於鑽研業界因時間與資源受限而無法深入探討的技術,將這些知識內化後帶進課堂,讓學生不僅學理紮實,更理解技術在實務上的應用。他也透過產學合作與企業授課,讓研究與現場需求緊密結合。在學校教書20年後,再次選擇走入業界,學界給他探索前沿技術的空間,業界則讓他體會理論如何在現實中發揮作用。他把產業趨勢帶回學校,也將學術成果落實應用於企業,形成學界與業界的雙向循環,在產學間建立了一座橋梁,帶領學生看見更廣闊的未來。

將研究室與工廠現場連結,打造雙向循環

李老師的研究主要聚焦在智慧製造技術與具檢測功能的移動式機器人兩個領域。智慧製造方面,在鴻海工作的八年半,他累積了設計、製造、工程分析等經驗,回到學校後,自然延伸出了與智慧製造相關的研究。他也曾執行兩次國科會的多年期智慧製造相關的整合型計畫,拓展了更多最新技術與實務知能。李老師白天在智慧製造公司上博科技擔任技術長,晚上則在台科大教授智慧製造課程,真正落實產學接軌。將學術研究帶進企業,也把業界的需求反饋至教學現場。而具檢測功能的移動式機器人是用來檢測橋梁鋼纜,已進行了快三年,實際檢測過橋梁,也累積了很多經驗,是很實用的研究項目。在教學上,發現學生因缺乏業界經驗,較難理解智慧製造的實務應用,因此他減少純講授,增加動手實作的環節。例如,讓學生寫程式模擬機台通訊、操作智慧製造系統等,讓他們親自體驗技術的樣貌與價值,從而激發學生學習的動力。

讓研究貼近業界,為學生開拓職涯發展性

在學校裡,許多學生對於學界與業界的差異並不清楚,也不太了解業界真正需要哪些技術。尤其是部分大學部的同學,修課時往往以取得高分、爭取研究所推甄為優先考量,因此對於要求嚴格或課業負擔較重的課程興趣不大。

然而,在指導研究生時,他會刻意將碩士班的研究題目貼近業界需求。正因如此,他的學生畢業後在職場上展現出極強的競爭力。目前,他的碩士生有人在Google擔任訊號完整性工程師、在竹科從事影像處理,也有人進入工業網路公司擔任工控資安工程師。雖然訊號完整性一般屬於電機領域,但由於他過去曾深入研究電氣連接器,而電氣連接器正是高速數位電路的一環,因此他花了大量時間鑽研相關技術,並指導學生在這方面進行研究,使學生畢業後順利跨足這個看似與機械領域無關的行業。此外,影像處理與工控資安也是業界高度需求但學界相對冷門的領域,因此他的學生往往在畢業前就已被企業延攬,充分展現出以實務需求為導向的研究,如何有效地銜接學界與業界,為學生開啟更多的職涯可能。

因材施教 從伴讀輔導到實作教學 培養即戰力

在教學過程中,他也面臨到學生程度差異、雙語教學,以及提升學習興趣的挑戰。首先,有些學生因保送入學,基礎較薄弱,他結合學校的伴讀制度,安排程度較好的同學輔導,並提供工讀金作為鼓勵。此外,也設計獎勵措施,幫助他們在學業上逐步進步。其次,雙語教學(EMI)也是一大挑戰,尤其部分學生英文理解能力有限。為此,他使用Office 365自動生成字幕的方式,將英文講課內容轉為字幕並錄製成影片,讓學生即使聽不懂,也能透過文字輔助理解課程內容。最後,在提升學習興趣方面,他盡量減少純講授,增加動手實作,例如讓學生撰寫程式、模擬智慧製造系統,或觀看實作影片,讓他們透過實際操作理解技術應用。同時李老師也提醒學生,不要等到畢業才思考職涯方向。建議他們提早上求職網站,了解業界需求,檢視自身能力與職缺要求的落差,並在學校階段主動補足技術能力,讓自己在畢業前就具備即戰力。

務實教學 讓學生動手實作 真正掌握技術

李老師目前在台科大所教授的智慧製造課程,教學內容緊密貼合工業界需求。他同時投入AI於智慧製造的應用研究,並與校內多位老師組成團隊共同推動相關計畫。在教學上,李老師強調理論與實作並重。他帶領學生撰寫智慧製造系統常見的通訊協定OPC UA的server與client程式,讓學生透過實際操作理解資料在兩者之間的傳遞過程。他認為,動手實作比單純講解更有效,能幫助學生真正掌握技術。此外,李老師也將ChatGPT融入教學,引導學生利用AI理解與修改程式碼,即使沒有程式基礎的學生,也能在短時間內快速上手。這樣的教學方式,不僅提升學生的技術能力,也讓他們更貼近智慧製造與AI結合的最新趨勢。

技術要精 視野要廣 打造未來競爭力

李老師指出,近年來機械產業對人才的需求的兩個發展方向,技術要精與視野要廣。對剛畢業的學生來說,了解哪些技術能力重要,可透過人力銀行網站檢視理想職缺的需求,盤點自身優勢與不足,在學期間儘量補強。若只懂學校課程、缺乏實習或實作經驗,將會削弱求職競爭力。隨著工作資歷累積,職務晉升後,管理範疇會變廣,需具備跨領域知識與管理技巧,因此需要培養自學能力,以彌補專業以外的不足。此外,EQ與主動積極態度同樣重要,被動行事、缺乏思考只會讓人在職場失分。針對新興機械產業如智慧製造,除了傳統的機構設計與機械製造,企業更看重具備電控實務(非控制理論)、影像處理與程式撰寫能力的人才。紮實專業、跨域學習、主動態度,都是在機械產業中脫穎而出的重要關鍵。

踏出舒適圈,打造國際競爭力

針對有志於海外發展的學弟妹,李老師提出幾點建議,海外發展雖具挑戰,但卻是寶貴的成長機會。若計畫赴海外求學,首先務必加強當地語言能力,如英語、日語、德語等。語言是融入當地生活與工作的基礎。畢業後,建議先留在當地工作一段時間,以熟悉當地的職場文化,累積實務經驗,同時持續提升語言能力與國際視野。李老師強調,台灣市場有限,許多產業必須拓展國際版圖。然而,若缺乏具備國際觀的人才,企業在海外發展將面臨諸多困難。因此,提早準備並培養國際競爭力,是邁向海外職涯的重要一步。

保持開放的心態,在變動中學習與成長

如果能和過去的自己對話,李老師要給自己兩個建議,一是多看看世界,年輕時忙於工作,少有機會走出去。如果能重來,他會多去旅行、開拓視野,讓人生更豐富。另外就是及早開始運動,這幾年他才開始運動,覺得有點晚了,若能更早培養運動習慣,對健康會更有幫助。在未來的目標方面,隨著退休年齡將至,他希望整理過去所學的知識及技能,匯集成書,供有興趣的人參考。最終給學弟妹的建言,他謙虛的說:「我不認為自己是成功人士,也不敢輕易給別人建議。這個世界變化太快,許多未來的事現在可能都還看不清。或許,最重要的就是保持開放的心態,不斷去學習與適應變化」。

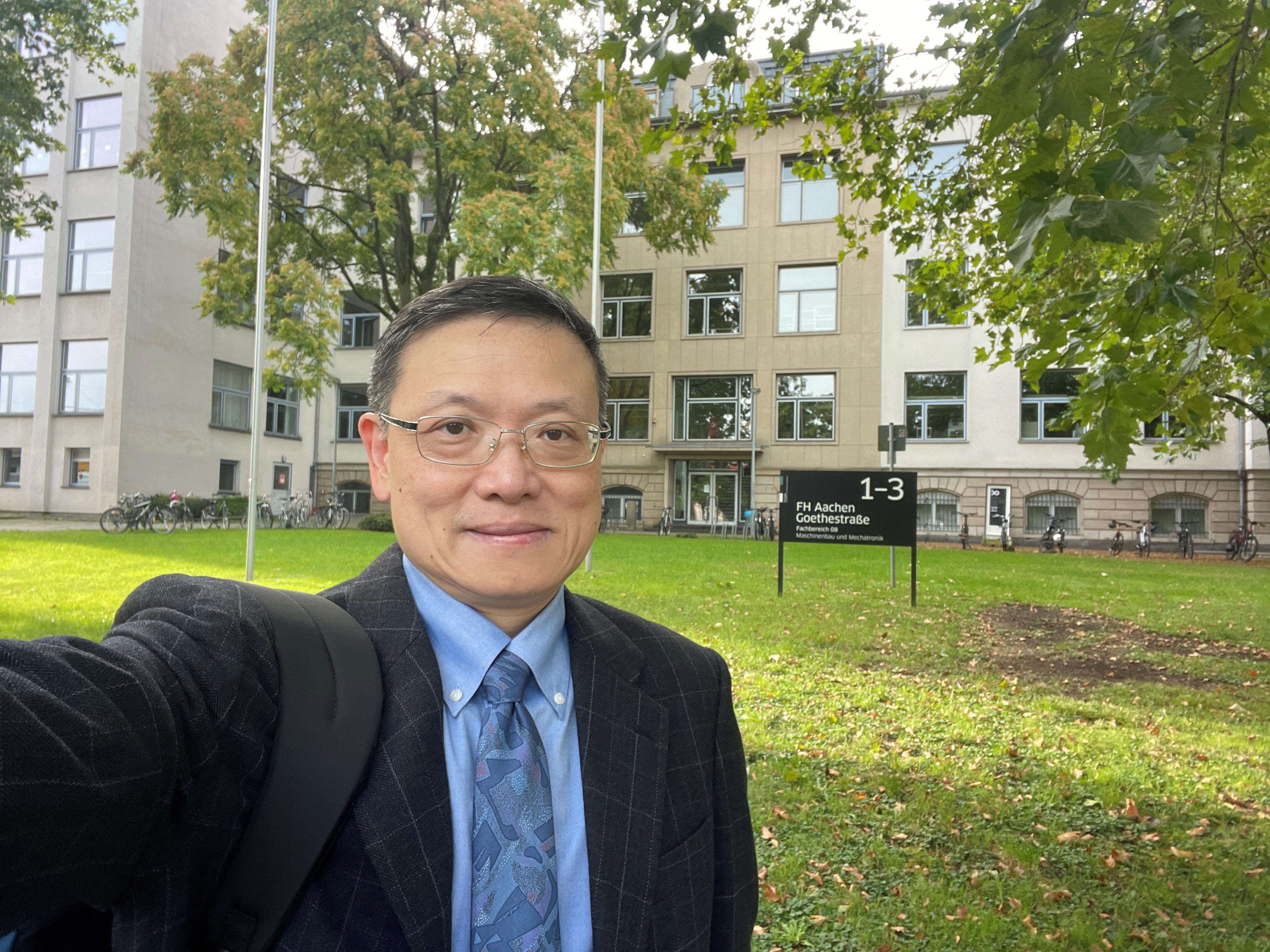

█ 2023年9月在德國FH Aachen (阿亨應用科學大學)的機械與機電工程學系(德國同級大學中排名最佳)前留影。李維楨老師前後花了超過十年時間終於完成與該校簽署雙聯碩士學位,目前台科大機械研究所有二名優秀的學生正於該系就讀中

█ 2023年7月於大直橋上與碩士班研究生們一起測試爬纜機器人

█ 2024年8月參加國科會智慧機械專案計畫聯展並分享成果

█ 2025年3月於上博科技辦公室前留影

█ 2025年3月參加「機械八十,新館重聚」活動的B74同學, 由左至右分別是李維楨、陳翔斌、林明泉、黃美嬌、黃怡家及劉中淵