專訪本系B77級學士系友,現任Dell商用筆記型電腦研發部資深總監

文◎袁蕙芸 / 圖◎周業凱總監提供

「皮孩子」活躍社團 培養出領導力

B77級系友周業凱,現任Dell商用筆記型電腦研發部總監,他回想唸建中時是個很「皮」的學生,同時活躍於合唱團、康輔社、三民主義研究社及班聯會。高中時光幾乎都投入社團活動,疏於課業下,高二數學還因此被當,幸好補考過關。儘管如此,他在高三全力備考,努力拚上臺大機械系。入學後,大一仍因熱衷社團活動沒交作業,國文和熱力學被當掉,直到大三,他決定出國留學,開始認真學習,成績也顯著進步。他勸勉學弟妹社團和學業必須兼顧,如果課業落後,也要努力將當掉的成績追回來。他也提及自己曾翹課參與中正紀念堂的學運,這些社會參與與社團經歷卻訓鍊了他規劃活動、管理幹部的能力,這些課堂上難以學到的經歷,對塑造他的性格與領導能力有著深遠的影響。

剛進大學時,他對機械系的專業認知有限,直到大三開始接觸專業課程,決定加入馬劍清教授的實驗室深入學習。雖然專題研究屬於固力組,但對自動控制與機器人領域更感興趣的他,自發選修了顏家鈺教授的「自動控制」和黃漢邦教授的「機器人學」,還額外加修了C++程式設計。在臺大所學的固力、流體力學、熱力學、自動控制與設計等科目,不僅為他未來的職業生涯奠定了深厚基礎,尤其是C++程式設計的訓練更與他目前的研發工作息息相關。畢業後,他在台南砲校服預官役,擔任教官,一年十個月後退伍,隨即前往美國史丹佛大學攻讀航太工程碩士。當時,他之所以選擇航太領域,主要是因史丹佛匯聚了自動控制方面的頂尖教授及當時GPS、衛星與微型衛星技術的蓬勃發展。然而,1995年歐美經濟衰退導致許多包括NASA和Garmin的航太計畫停擺,他眼見博士生因經費中斷而面臨困境,促使他重新考量是否繼續深造。

轉換跑道 英國MBA拓展職涯視野與管理新知

經過深思熟慮後,他放棄攻讀博士學位,為了拓展職涯更多的可能性,他轉而選擇了英國倫敦帝國學院管理學院一年制的MBA課程,並於1996年取得學位,不僅在管理與商業領域的能力上得到了顯著提升,也替未來的職涯轉型奠定了基礎。完成MBA後回到台灣,因對個人電腦(PC)的熱愛加入宏碁,擔任專案經理(PM),負責ODM業務。當時,宏碁的品牌影響力尚未完全建立,大多數業務以設計代工模式運作,他負責將產品設計貼上國際品牌客戶的商標進行銷售。在這段期間,他逐步累積了從機構設計到程式開發的全面技術知識,尤其是他在負責Dell的專案時,展現出極強的專案管理能力及對技術細節的掌握。

當初因為機運而轉入電腦業,求學過程中,他對機械相關工作的了解有限,也沒有特別針對職業發展做過深入思考。目前他的子女在美國求學,美國的教育模式很注重職涯規劃,透過學校專門的諮詢單位和實習機會,幫助學生更早地了解自己想要追求的方向。他回憶當年大學畢業後,對自己只想到出國進修,卻沒有清晰的職業規劃,感到有些可惜。幸好,擁有商業與工程的雙重背景,讓他具備了求職競爭力。1999至2000年間,宏碁分拆ODM業務,他隨之轉至緯創,繼續專注於Dell專案。在這段期間,他與客戶的密切合作使他獲得了高度認可,但他也意識到ODM模式的流程與決策,高度地依賴客戶,缺乏自主性的限制,促使他產生了轉型的念頭。

轉型之路 從ODM模式到Dell的領導挑戰

在宏碁,工作中需要同時解決結構設計、電子元件和程式開發等多方面的問題,才能讓產品順利上市。工作繁忙,作為專案經理(PM)的他需要負責產品的成敗,經常得加班到深夜十一、十二點,甚至為了處理不完的電子郵件,12月31日還在公司加班跨年,於是他開始反思如此的生活模式,考慮轉職。在他接觸到Dell有系統且高效的公司流程管理,與ODM模式形成鮮明對比,2004年,他正式加入重視流程與系統性的Dell公司,起初他擔任產品開發經理(Development Manager),負責與ODM合作進行產品開發,逐步展現出優秀的領導能力與執行力,卓越的表現讓他迅速晉升為總監(Director)及高級資深總監(Senior Director)。在Dell的二十年間,初期他專注於商用產品線的全方位管理,包括系統架構規劃、產品開發與後期的可持續性管理,所帶領的團隊推動了Dell商用產品在市場上的競爭力。近年,他轉至消費性產品線,負責包括Inspiron與XPS在內的產品策略與開發,從設計到市場需求,全面掌控產品的發展方向,歷經多個重要職務,如今的他憑藉多年的經驗與專業,已成為PC產業的重要領導者。他認為,從台大機械系到史丹佛再到英國倫敦帝國學院MBA的學習經歷,無論是技術背景還是管理能力,都為他的職涯厚植了堅實的基礎。

在Dell,台灣負責了近乎所有的PC產品,包括桌面電腦(desktop)和筆記型電腦(notebook)的研發,伺服器(server)的研發也有約八成在台灣進行。Dell美國的工程團隊被定位為「前端」(front-end),負責未來1到2年的產品規劃,行銷部門則靠近主要市場北美。雖然美國有系統架構團隊,但所有工程相關的決策都由台灣主導。台灣因為擁有完整的PC產業基礎設施及豐富的包括系統整合、晶片設計和硬體開發人才,成為決策核心,Dell賦予了台灣團隊更多決策權,台灣研發中心雖然名義上是為分公司,但實際上對產品卻擁有高度的主導權。他每年會與美國行銷團隊討論產品路線圖,規劃產品線的功能特色(features),並進行可行性評估,最終與台灣的OEM合作開發,直至產品量產與銷售。Dell的管理哲學強調先顧好人才(People),其次建立健全的流程(Process),再以此為基礎打造優質的產品(Product),並與合作夥伴(Partner)建立長期的互信關係,複製成功避免失敗。

跨部門溝通的管理哲學與創新挑戰的應對之道

他談到管理過程中最大的挑戰來自於跨部門的溝通。研發一款產品通常由專案經理(Program Manager, PM)組建一個跨部門的團隊(Core Team),其中涵蓋了行銷(Marketing)、採購(Procurement)、營運(Operations)、工程(Engineering)、服務(Service)、財務(Finance)等多個部門。然而,各部門往往有自己的關鍵績效指標(KPI),指標間對專案進展有各自的觀點與要求就可能存在著衝突。要解決這些問題,在於能充分理解其他部門反對的原因。成功的關鍵需要團隊成員不僅聚焦於自己的職能,還能主動關注到其他部門的痛點(Pain Point),並尋求協作解決。當部門間的問題得以解決,整體的執行力和積極度也會大幅提升。此外,Dell在產品開發上面臨每年提高品質、降低成本、縮短研發時間等新挑戰。例如,近期品質要求的目標是三年內提升50%。這對於已經發展數十年的PC行業而言,是一項艱鉅的任務,需要突破性的創新與不同的解決方案。

Dell的管理方式重視團隊支持與溝通,而非單純命令式的管理。管理者的首要任務是了解團隊成員面臨的挑戰,並在關鍵時刻提供支援。特別是在PC產業中,重大問題通常涉及多方合作,如IC供應商、OEM廠商或供應鏈。因此,管理者需在問題初現時快速介入,與相關方協調解決方案。例如,當專案進度因問題延誤,需要OEM調整人員與時間表時,管理者應先與對方高層溝通,取得共識,然後再由基層進一步討論細節。這樣的方式不僅加快問題解決,還能減少執行層的壓力,讓他們專注於提出具體的解決方案,而不必擔心內部說服或額外成本的問題。

人才為本 「Tell Dell」的人性化管理

有趣的是,Dell的「Tell Dell」調查是一項無記名的年度評估,直接反映員工對直屬管理者的滿意度。調查涵蓋了管理者是否支持員工職涯發展、重視員工意見等方面,並須有75%以上的正面評價才能達到基本分數,否則將影響晉升。這一機制促使管理者在決策時會經過充分解釋背景與意義,讓員工理解工作任務的必要性,即使任務艱巨,也能獲得成員的認同與支持。這也是Dell的企業文化強調對人的尊重與支持。相比其他企業的命令式管理,Dell注重溝通與背景分享(Sharing Context),幫助團隊成員明白工作任務的意義。這不僅提升了團隊士氣,也讓員工感受到管理層的陪伴與協助,形成正向的工作氛圍。

每次他回到系上,談及機械系的發展,常常會有人提到學生被電子相關科系「搶走」的情況。其實,這反映出機械領域在某些產業中的重要性未被充分理解。例如,在電腦產業中,機械系畢業生的角色往往被低估。許多人好奇,機械系學生在這樣的電子主導行業中能做些什麼。然而,從產品差異化的角度看,實際上PC產品的核心價值,尤其是在筆記型電腦領域,往往更多是來自機械設計,例如,消費者願意花高價購買的筆記型電腦,關鍵不在於差異有限的CPU或顯示卡內部硬體,真正吸引人的,反而是外觀設計、輕薄化結構以及耐用性,這些都是機械工程的專業範疇。此外,筆記型電腦和伺服器的熱管理(Thermal Design)也是一大挑戰,涉及熱力學和流體力學的應用,而這正是機械工程獨特的優勢。

機械工程師需要更長的養成時間,相較之下,電子工程師通常三年即可掌握電路板的設計,但機械工程師要能獨立負責主要結構部件(如上蓋、下蓋),則需四到五年的培訓,因為他們不僅需具備設計能力,還要熟悉製程技術及材料特性。儘管前期學習負擔較重,但機械工程師的專業不可替代。尤其在電腦產業,產品的差異化愈加依賴機構設計與熱管理解決方案。這些特質讓機械系畢業生即使在電子為主的產業中,依然擁有重要的發展空間與價值。

從薪酬迷思到職場適應力的提升

談及某些行業薪資水準是否更高時,他回憶自己取得兩個碩士學位後進入緯創,起薪與其他碩士畢業生無異,行業之間的薪資差距也不如想像中顯著。他指出,一些機械相關背景的畢業生進入電子廠或電腦公司後,若薪資未見提高,可能會考慮轉向其他行業。他認為,與其直接給學生期望值,不如讓他們了解產業現況,包括各類工作的性質和薪酬水準。他也關注學生未來在職場的適應力,認為很多學生在校期間的技能尚未達到職場的要求。例如,部分學生可能未具備基本的3D建模設計能力,尤其是非設計組的學生。他建議系上或系學會可以建立機制,定期邀請畢業五年以上的學長姐回校分享職場經驗,尤其針對進入半導體產業的學弟妹,提供所需專業技能的具體準備建議,以便幫助學生更快適應職場。他強調,對於業界需求的認識不夠深入,將導致學弟妹們缺乏清晰的準備方向。

此外,他同時也強調了工程方法論的重要性。他表示,自己在職場上花費了數年時間摸索解決問題的方法,他認為,大學應設立相關課程,幫助學生建立系統化的問題分析與解決能力,這對學生未來進入業界大有助益。在評估一名工程師的發展潛力時,必須觀察其解決問題的邏輯與方法是否系統化,他希望教育體系能更加重視這方面的培養,幫助學生縮短職場適應期,為未來職涯打下更扎實的基礎。

建中機械研究校隊的教育使命與回饋傳承

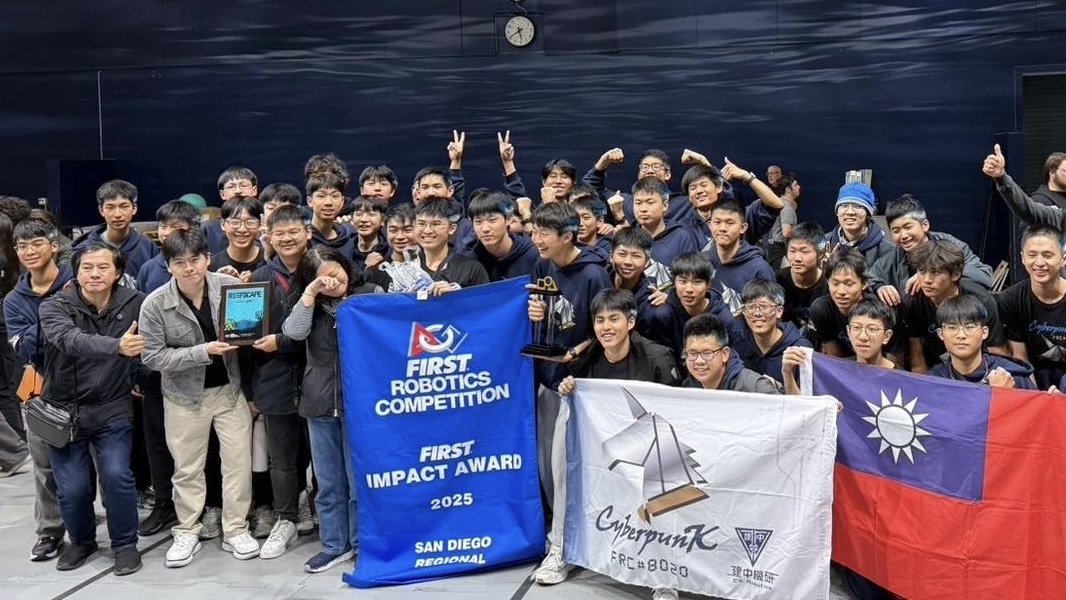

談到未來的規劃,他計畫退休後轉型擔任顧問。他認為未來的發展應該分為幾個階段,特別是40歲以上的階段,建立和維繫人脈(Networking)變得極為重要。他提到,若不是自己創業當老闆,就無法完全自主決定下一個職涯方向。因此,在工作中接觸不同的事物和相關行業,累積人脈與信任感變得格外重要。他認為,與人合作時,必須留下良好的成果和印象,這樣當對方遇到問題時,才會第一時間想到尋求你的協助。這種關係的累積能為未來的職涯帶來更多機會。談到如何平衡工作與個人生活,他直言,若想要更好地實現工作與生活的平衡,進入外商企業是一個不錯的選擇。他以自身經驗為例,早年在宏碁與緯創工作時,常常一天工作16個小時,因為責任制以及缺乏完善良好的工作業流程,幾乎無法擁有足夠的休息時間。相較之下,外商企業對於「生活平衡」有明確規範,例如規定每週三晚上不准安排任何會議。這讓他能在禮拜三晚上與家人或朋友聚餐,而不必擔心臨時會議打亂計畫。他表示,這種從高層推動的政策,尤其是在COVID-19疫情後,對員工的身心健康改善有顯著的幫助。在外商安排長假也相對容易,因為企業文化中員工可被允許連續請假兩週。而國內企業則需要考慮工作淡旺季。他認為無論在職涯的哪個階段,都需要找到屬於自己的節奏,善用制度和人際關係,為自己的工作與生活尋求平衡點。隨著年齡增長,他不再從事激烈的運動,而是利用額外的時間,投入教育領域。他目前指導建中的機械人研究校隊,親自教授學生們自動控制等相關知識。為了教學,他重新翻閱過往的課本,讓自己能有效傳授機械原理和管理技巧,這也讓他獲得了有別於職場的成就感。

跨領域競爭力 勇於表達的價值與台灣學生的挑戰

建中的學生未來會在台灣的各個領域發揮重要影響力,因此,他希望在學生高中時期,透過接觸工程相關的學理與實務操作,為他們奠定扎實的基礎。他認為,幫助學生理解工程背後的邏輯與流程,不僅能為學生的未來提供助力,也讓自己能享受到一種助人的滿足感,這種成就感是單純休息無法帶來的。談到現代學生的跨領域能力時,他強調了一個關鍵點「勇於表達意見」,他觀察到,台灣的學生往往過於安靜,即使有想法也不敢說出口,擔心自己的意見不夠好,或害怕出錯。反觀歐美及印度的學生,他們樂於表達自己的想法,即便意見未臻成熟,也願意提出來討論。他認為,這種差異使得台灣人才在競爭中處於劣勢。在外商企業,如果一個人不能成為意見領袖(opinion leader)或表現出領導潛力,職業的發展機會將會大幅減少。許多台灣人習慣默默做好工作,認為成果應該「自然而然被看見」,但事實上,若不主動展現自己,管理層很難注意到你的潛力。他在企業內部評估人才時,也傾向於選擇那些平時積極參與討論、表達想法的人,因為這些行為讓人印象深刻,並顯示其有合作和領導的潛力。他指出,COVID-19疫情對學生的學習行為產生了明顯影響。線上學習模式讓學生的參與感下降,團隊連結減弱。他們傾向於從自己的觀點出發完成作業,但又缺乏表達意願。此外,線上學習的形式讓學生容易「放空」,即使心不在焉也不容易被察覺。這種現象讓他擔憂,台灣學生可能因「中庸之道」的文化影響,害怕表現不佳而選擇沉默。長期下來,這種習慣不利於學生在學術和職場環境中脫穎而出。他希望學生們能克服這種心理障礙,勇於提出問題與想法,因為只有透過表達,別人才有機會看見他們的優勢與潛力。

他分享在建中授課時的經驗,特別強調提問與表達意見的重要性,無論在學校還是職場,主動發言至關重要,在外商環境中,評估員工是否具備升遷潛力時,會綜合管理階層的意見,如果員工平時不表達意見,即使直屬經理了解他的能力,其他決策者可能會對他毫無印象,會直接影響升遷機會。他提到,曾有一名表現優秀的員工因在會議中缺乏積極發言而錯失晉升為主管的機會。為幫助學生改變沉默的習慣,他在課堂上積極鼓勵學生提問,甚至提供史丹佛名校的筆來獎勵激發學生的參與意願。他認為,高中階段是培養自信心與表達能力的關鍵時期,而習慣提問與表達能為未來的職場表現奠定基礎。他同時提到,台灣的教育與文化背景使學生普遍較為含蓄,這在大班制的教育模式下尤其明顯。他建議,教育工作者應更主動關注那些願意提問的學生,並引導他們勇於表達。此外,他提議建立一個系統性的職涯輔導平台,透過邀請校友或業界專家提供職涯建議,幫助學生更有系統地了解產業現況,提早做好準備。他相信,透過這樣的努力,假以時日就能訓練學生逐步克服文化上的束縛,並在學術與職場中脫穎而出,在學業與職涯中找到屬於自己的價值與熱情。

█ 周業凱

█ 2017年至美國出差,抽空瞭解零售商新產品發布狀況

█ 2025 三月帶領建中機研校隊於FRC San Diego 區域賽獲得FIRST影響力大奬,進級世界冠軍賽