1. 車架 Frame

頭管 (head tube)

上管 (up tube)

下管 (down tube)

立管 (seat tube)

後上叉 (seat stay)

後下叉 (chain stay)

車架大多採用節構最穩定、最解省材料的菱形,選購自行車首先要注意的就是車價的大小是否適合騎乘者的身高和比例,一般是以車架立管的長度來標示尺寸,立管長的上管也越長,就適合高個子。若是以誇下距上管的距離來量測車架是否合身,量測時人跨著單車上管,腳底平採地面,一般休閒騎乘時,跨下距上管約 1~2 英吋,較激烈操控時的距離應在 2~4 英吋。車架是自行車的主體,主體對了再論零件的優劣。

2. 前叉 Fork

前避震器 (front suspension)

前叉肩蓋 (fork crown)

叉具有操控前輪的功能,還能吸收從路面傳的震動,公路車多採剛性前叉,再將叉端部位設計成弧形,也就產生偏位 (off set) ,登山車加裝有彈性的避震前叉,以應付惡劣路面更猛烈的震動,同時維持輪胎的貼地性,保持前輪的操控性。避震前叉又有連桿式和潰縮式兩種,登山車大多採用濃縮式,連桿式則用在小輪徑車為多。

叉具有操控前輪的功能,還能吸收從路面傳的震動,公路車多採剛性前叉,再將叉端部位設計成弧形,也就產生偏位 (off set) ,登山車加裝有彈性的避震前叉,以應付惡劣路面更猛烈的震動,同時維持輪胎的貼地性,保持前輪的操控性。避震前叉又有連桿式和潰縮式兩種,登山車大多採用濃縮式,連桿式則用在小輪徑車為多。

3. 輪組 Wheel set

3. 輪組 Wheel set

輪圈 (rim)

花鼓 (hub)

輻絲 (spoke)

輪組包含花鼓、輻絲、輪圈,花鼓要能盡量減少內部摩擦阻力、並能禁得起採踏時的強大扭力 ; 而輻絲要有足夠剛性,使花鼓與輪圈結合性更好,轉動時能直接帶動輪圈,會利用抽絲的技術將輻絲抽成粗細不同的幾段或作成扁輻絲,還能減經重量與風阻 ; 同時輪圈結構要能承受徑向衝擊,且保持正圓無偏擺。輪組要能發揮速度上的性能,要件就是重量輕、剛性好、花鼓轉動滑順度高。

4. 輪胎 Tire

4. 輪胎 Tire

內胎 (tube)

汽門嘴 (volve)

車輛前進與停止主要靠的是輪胎與地面的摩擦力,輪胎胎紋影響到與地面的接觸面積,關係到車子的磨擦力和循跡性,登山車需使用寬大的巧克力胎,以增加崎嶇路面得抓地力,公路車要用能減低磨擦力的公路胎及更高磅數的胎壓 ; 汽門嘴有分英式、美式、法式三種,法式汽門嘴洩氣快速方便。

5. 坐墊 Saddle

坐墊結構分成坐墊殼、坐墊底架 ( 座弓 ) 、補強片、墊料和表層,坐墊支撐身體大部分重量,最容易造成壓迫與摩擦,不同車款需使用不同形式的坐墊,如登山車必須容易跨坐,且不易疲勞,公路車則須儘可能減少摩擦阻力,因而外型較細長。旅行車坐墊要有支撐點及長途騎乘的舒適性,另外針對女性骨盆腔較寬,坐墊後半部就設計得較寬,並且能減輕壓迫感,可根據坐墊所標示的用途選用。

6. 座桿 Seat post

座桿連接坐墊與車架,支撐來自坐墊的全部重量,可見座桿的強度有多重要,尤其登山車若使用管壁太薄的座桿,可能會禁不起跳躍衝擊而折斷,座桿會區分用在登山車或公路車,兩者不可混用。部分公路車座桿為了減低風阻作成流線造型,甚至與車架是碳纖維一體成形的。

座桿連接坐墊與車架,支撐來自坐墊的全部重量,可見座桿的強度有多重要,尤其登山車若使用管壁太薄的座桿,可能會禁不起跳躍衝擊而折斷,座桿會區分用在登山車或公路車,兩者不可混用。部分公路車座桿為了減低風阻作成流線造型,甚至與車架是碳纖維一體成形的。

7. 座管束 Seat post clamp

座管束緊箍住車價與座桿,快速釋放 (quick release) 功能可以方便升降座桿長度,以調整坐墊高度。

8. 手把 Handlebar

握把 (handlebar grip)

副把手 (bar end)

休息把 (rest bar)

手把承受衝擊時部份身體重量下壓力量,而在重踩加速和爬坡時,又承受手用力將手把拉向胸部的力量,剛性與耐疲勞的要求自不在話下。車把依車種功能不同而有很多造型,公路車多使用下彎把。登山車加裝副把手,對爬坡有不錯的效果,旅行用車也可加裝副把手,變換騎乘姿勢兼休息。

9. 車頭碗組 Head tube

是裝在頭管上下兩端的軸承零件,以固定前叉轉向管,並能提供轉向活動。車頭碗組依頭管管徑使用內嵌式化或外露式,它必須固定妥當,避免前叉轉向管搖晃。

10. 豎桿 Stem

豎桿具備承受踩踏的反向力量、操控行車方向以及保持平衡三大機能,形式有插入式 (wedge type) 、直接鎖緊式 (bend type) 兩種,前者大多使用於舒適車或城市通勤車,後者則搭配無牙式前叉,使用在較高級的登山車和公路車上。豎桿又有長度和角度上的區別,一般登山車常用豎桿長度在 6~ 14cm ,角度在 0 ° ~40 °之間,公路車豎桿長度在 9~ 13.5cm ,角度介於 0 ° ~17 °之間。

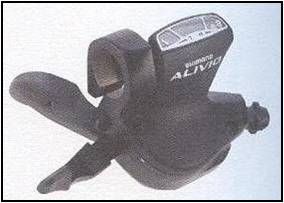

11. 變速撥桿 Shifter

變速撥桿幫助控制變速器變速,撥桿式變速器使用拇指與食指控制進退檔,旋扭式則是利用轉動握桿上的機構還控制,變速撥桿與變速器檔速須相配合,以精確控制變速器換檔。

變速撥桿幫助控制變速器變速,撥桿式變速器使用拇指與食指控制進退檔,旋扭式則是利用轉動握桿上的機構還控制,變速撥桿與變速器檔速須相配合,以精確控制變速器換檔。

12. 前變速器 Front derailleur

後變速器 Rear derailleur

變速器的關鍵在於精準,又能禁得起頻繁的變速,目前市面上的變速器大多是利用變速撥桿拉動鋼索,使變速器導桿左右移動,鏈條就能升降到不同檔位,它提供更多檔位選擇,以維持踩踏節奏。根據前後齒盤數搭配出多個檔數,如前三後八的齒盤組合,就可搭配出 24 速檔位,登山車多為 21 、 24 、 27 速,公路車多為 18 、 20 速。

變速器的關鍵在於精準,又能禁得起頻繁的變速,目前市面上的變速器大多是利用變速撥桿拉動鋼索,使變速器導桿左右移動,鏈條就能升降到不同檔位,它提供更多檔位選擇,以維持踩踏節奏。根據前後齒盤數搭配出多個檔數,如前三後八的齒盤組合,就可搭配出 24 速檔位,登山車多為 21 、 24 、 27 速,公路車多為 18 、 20 速。

13. 大齒盤組 chainwheels set

齒盤、曲柄 (crank)

五通主軸 (Bottom Bracket俗稱BB)

依據騎乘姿勢不同,車手施加於曲柄的壓力是其體重的 3 倍,同時也要能承受站立騎乘的身體重量,顯示曲柄及五通主軸的品質與耐用度都須特別注意。重力踩踏會搖晃的 BB ,會減低踩踏的效益,齒盤與曲柄要考慮到剛性與重量,減輕踩踏負擔和有效傳達力量。

依據騎乘姿勢不同,車手施加於曲柄的壓力是其體重的 3 倍,同時也要能承受站立騎乘的身體重量,顯示曲柄及五通主軸的品質與耐用度都須特別注意。重力踩踏會搖晃的 BB ,會減低踩踏的效益,齒盤與曲柄要考慮到剛性與重量,減輕踩踏負擔和有效傳達力量。

14. 後飛輪 Freewheel/cassette

後飛輪式多片齒輪的組合,再用變速器控制鏈條在各齒輪間跳動,以達到變速功能。後飛輪與大齒盤同樣承受了強大的踩踏力量,結構的強度和材料的剛性最重要,大部分使用鋼材製造,較高級的飛輪使用鈦合金,可以減輕重量。

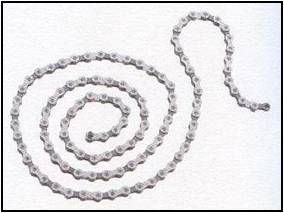

15. 鏈條 Chain

大盤與飛輪間由鏈條帶動,鏈條需配合變速檔數,選用不同厚度的鍊條, 8 片以下後飛輪的鍊條就無法使用在 9 片飛輪上。長期使用後,鏈條會因拉撐與磨損而稍微拉長變鬆。也有設計成皮帶轉動或軸帶動的自行車,但多使用在城市通勤車上,需要較重度騎乘的自行車還是以鏈條為主。

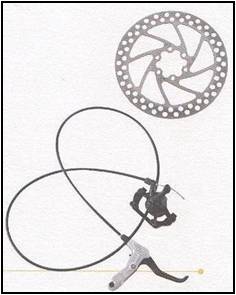

16. 煞車阻 Brake set

16. 煞車阻 Brake set

煞車拉桿 (brake lever)

煞車管線 (brake cable)

煞車夾器、煞車卡鉗、碟盤 (disk)

煞車有分車圈式煞車、鼓式煞車、碟式煞車。煞車必須要有制動效能、制動效能的穩定性和制動時的操控性,它直接維繫到騎乘者的人身安全。煞車的作動原理是藉由抑制車輪轉動,使輪胎對地面產生摩擦力,以達到減速或停車的效能,地面制動力取決於兩個摩擦力,一個是煞車器內部機件間的摩擦力,另一個是輪胎與地面間的摩擦力,這兩個摩擦力缺一不可。

17. 踏板 Pedal

踏板是雙腳直接施力的地方,騎車時應將足底最寬的部位踩在踏板的軸心上,這是最舒適最有力的踩踏位置,如果是卡式踏板,必須調整和足部的自然旋轉角度一致,利用卡式踏板江角板與膝蓋導向正前方,卡式踏板可以增加踩踏效率,但須先適應後再正式使用。國內廠商也設計出向外傾斜 2 °的人體公學踏板,符合外八的姿勢有效避免膝蓋傷害。

18. 後避震器 Rear suspension

後避震器是利用槓桿原理,由避震器吸收地面的震動,加裝後避震器的自行車車加需設計一連桿組,如此將影響到它的剛性,且避震器與避震連桿將增加製造成本和車重。ㄧ個好的避震器系統利用連桿作動原理與避震器本身吸震功能,增進自行車的操作性與舒適性,且不干擾自行車其他方面的表現。

19. 快拆 Quick release

快拆是義大利的車手 Tullio Campagnolo 於 1927 年發明的,可以方便騎乘者組裝和調整車輛,常使用在車輪輪軸、座管束、摺疊車架或行李架,以輪軸快拆而言,只要釋放快拆軸心,就可以輕鬆卸下車輪而不必依靠任何工具。前輪軸快拆依花鼓形式而有兩種尺寸, 20mm 和一般的 9mm , 20mm 粗快拆軸心大多使用在 FR 或 DH 車款。

20. 其它:水壺架、車燈、車鈴、行李架…

除了基本結構,自行車可再加奘其他配件,但加裝這些配件應掌握幾項原則 : 不影響整體結構完全、避免不必要的重量負擔、能增進騎乘樂趣與安全。