避震系統介紹

前叉避震

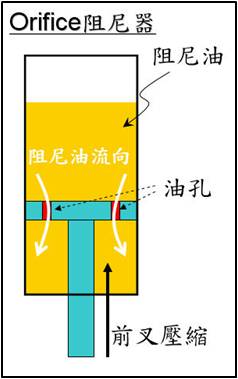

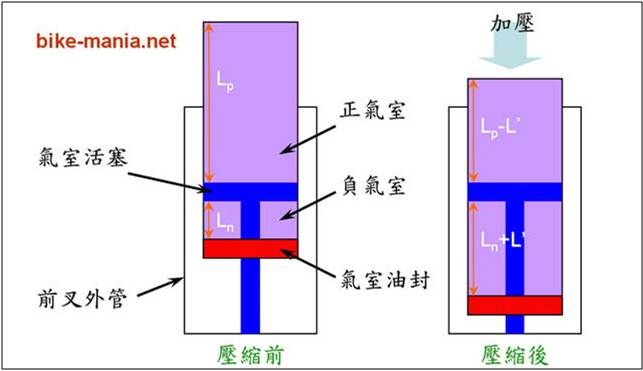

構造中的主活塞 (Main piston) 與薄片堆疊 (shim stacks) 是阻尼器的核心元件,藉由油通過活塞時所產生的阻力來將震動能量轉換為熱能而達到吸震的效果。其中最右端的元件是高壓氣室 (IFP chamber) ,以一個浮動活塞 (Floating piston) 跟油室 (Oil chamber) 隔離,這個氣室通常是充高壓的氮氣,它的用處是吸收左端的活塞進入時所增加的體積或因溫度變化時油的體積變化,且能避免活塞在回彈時因為油的回流速度太慢而產生氣泡的現象。

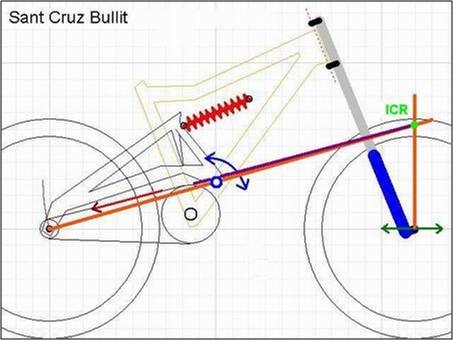

由於避震車架的前三角跟後三角是分離的,因此踩踏的力量有可能會造成避震器的壓縮或拉伸因而產生能量損耗。從力的分析上來看,踩踏的影響在於齒盤施力於鍊條上,而鍊條牽動後飛輪,在車架前後三角之間產生作用力,因此造成避震器伸長或縮短 ,即左圖中的紅色箭頭所代表的力, 此一作用力的方向由從飛輪到齒盤的線條所決定。 如果踩踏的力量被避震器吸收,那麼帶動車輪前進的力量就會減少,這也就是為什麼車架的設計希望能達到避震器對踩踏力量沒有反應,才能讓腳施力的輸入盡可能完全轉換成動能的輸出。

由於避震車架的前三角跟後三角是分離的,因此踩踏的力量有可能會造成避震器的壓縮或拉伸因而產生能量損耗。從力的分析上來看,踩踏的影響在於齒盤施力於鍊條上,而鍊條牽動後飛輪,在車架前後三角之間產生作用力,因此造成避震器伸長或縮短 ,即左圖中的紅色箭頭所代表的力, 此一作用力的方向由從飛輪到齒盤的線條所決定。 如果踩踏的力量被避震器吸收,那麼帶動車輪前進的力量就會減少,這也就是為什麼車架的設計希望能達到避震器對踩踏力量沒有反應,才能讓腳施力的輸入盡可能完全轉換成動能的輸出。