黃育熙教授、黃凱蘭總規劃師

舊機械工程館建於民國32年,為日治時期臺北帝大工學部唯一建築案例,係大學工業教育先驅。104年受臺北市政府文化局指定登錄為臺北市歷史建築。工綜新館的建立與舊機械工程館之修復保存與再利用,是本系邁向新里程碑的開始。經過初期以「系史館」為雛形,後續再與博物館界及文化資產經營相關專家反覆討論修正之後,基於永續發展、多角化經營、以及回應當代社會需求等多重面向之考量,正式定名為「臺大機械(系)工學博物館」。

臺大機械系在國家經濟整體發展具有開創與領導性的地位,但面對公眾時卻缺乏對話語權的掌握。工學博物館希望將大眾感受生硬艱澀的工程知識,轉譯為能與社會大眾溝通的博物館語言,讓這裡成為大眾認識臺大機械系與我國工程發展的窗口。工學博物館的發展,將取經「科技與社會研究」(Science, Technology and Society, STS),未來將積極進行工程科學與人文社會學科的跨領域對話,期盼能不斷推出切合機械系與工學院發展主題的展示、教育與推廣活動,以工學博物館為展示與溝通場域,讓機械系的師生能夠在這座歷史建築裡寫下更多故事,並在社會上取得更多話語權與詮釋權,進而發揮更深遠的影響力。

臺大機械系與臺北藝術大學博物館研究所在2023年7月3日簽署了合作備忘錄,是本籌備處朝向跨領域努力的第一步。雙方未來將從提升工程科學與人文社會科學研究能量、強化學術交流,充分利用教學及研究資源等面向進行跨領域之各項合作。此外,北藝大也將提供其專業的師生資源,協助工學博物館未來正式啟用之經營人才培育,與規劃館藏、研究、展示與教育活動。此外,籌備處近期也陸續安排與歷史系、人類系、地理系的學者教授討論工程與歷史、社會、經濟、跨國發展等多面向的議題,期盼能在展示與博物館出版工作上激盪出更多火花。

由於本系長久以來尚未完整規劃歷史物件保存工作,目前系上保留最完整的歷史物件推估為1928年帝大成立初期,由日本京都的島津製作所製造之機構教具一批。近期籌備處也著手整理這批古董機構,並且重新詳細紀錄每個細節,希望賦予其文資的價值意義。當初將這批狀況不佳的古董機構致力保留下來的黃光裕教授,特地與籌備處分享這些機構的知識,以及當初保留的過程。也經由訪談機械工場林瑞陽師傅,看到許多美援時期的工具機臺與日治時期的打鐵砧板,還有早期機械系師長們為了教學加工程序的繁雜與辛勞,讓本籌備處更加體驗與時間賽跑保留人事物的重要性。有感於工程發展的成果固然重要,但若沒有背後的各種社群、文化、工具、技術……整體協調運作,那麼任何的工程與科學都不可能實踐。籌備處正在規劃與本系歷史相關之物件徵集、照片徵集、以及口述歷史的撰寫與採訪,力求能盡力將過去的歷史保留下來,並也積極為未來留下現在的紀錄,凝聚不同年代系友的情感。

工學博物館規劃以全球尺度下工程科學與工程教育發展中的臺灣為視野,站在跨領域學科知識基礎上,透過機械系與工程發展相關文物達到歷史保存與文化知識普及,邀請不同學科領域的專家一起針對歷史、社會、文化、科技、藝術等議題進行跨界對話與合作,促進知識平權,闡明多元文化價值,做為促進臺灣工程發展的認識與認同,成為一座有能力鑑往知來、即時回應當代社會議題的大學博物館。

臺大機械系工學博物館的成立,對於本系乃至將來對工學院各方面的聲望、實際招生、與各界的互動、以及凝聚系友、校友向心力將有所助益。惟籌備處人力有限,期盼更多人一起來關心參與,共同譜寫本系重要的歷史篇章。

█ 舊機館的今昔,2013 v.s. 2022

█ 2023年7月3日臺大機械系與北藝大博館所簽訂MOU合影

前排左起:林怡萱組長、林沛群前系主任、黃貞燕所長、王嵩山教授

後排左起:王富正、蔡曜陽、詹魁元、黃凱蘭、黃育熙、吳文方、莊嘉揚系主任

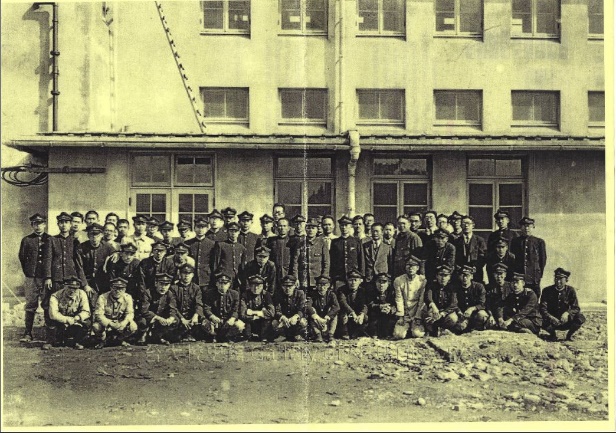

█ 機械系合照於1944年(上)、2013年(中)與2023年(下)

█ 黃光裕教授指導古董機構裝置(左)、林瑞陽師傅解說工場歷史(右)

點閱人數