憶蔣君宏老師的機械設計實習

B71級 楊炳德

蔣君宏老師於70、80年代,在機械舊館二樓(即現今工學博物館位置),教授機械設計實習課程。這堂沒有使用課本與傳統講課的一門課,是透過完成主題式計畫,來學習機械設計。蔣老師費盡心思買了10多台萬能製圖桌,希望解決機械系學生討厭使用丁字尺徒手畫的心魔。蔣老師是位知名的機構學學者,但對我而言,他更是一位不折不扣擇善固執的工程師,推廣以設計來解決問題。他認為設計是實踐的基礎,理論需要透過設計來實踐,對以造物為職志的機械人,設計技能是最基本的能力。

當時電腦科技興起,研究工程理論的熱潮席捲而來,機械系學生大多修習理論課程。然而回顧1986年,我同屆同學中只有4人選修了機械設計實習,也因為這樣,讓喜歡畫圖造物的我,整天待在製圖室,享受師徒教學的樂趣。如今,回憶當時跟隨蔣老師學習機械設計的林林總總,我也紀錄下這段影響我人生的重要歷程。

教少少,學多多 (Teach Less, Learn More)

蔣老師的機械設計實習,它不像傳統的課堂教學,是一堂沒有課堂的課。除了一開始老師講了幾個設計重點與圖號管理之外,這門課的內容就是不斷地實際設計,從小品到大作,最後挑一個大作品做為最後成果。這個學習過程透過實際設計來學習,老師會適時地與我們討論設計概念,他不會一股腦將所有設計原理灌輸給我們。相反地,他在適當的時候告訴我們一些設計原理。他認為一旦我們學會設計的方法後,遇到問題時自然就會自己找方法。他認為沒有目的的教學,反而是無用的。簡而言之,這個課程就像是系統化的師徒制,對於我這種自小喜歡動手做的人來說,很享受這樣的學習過程,一沒課,就回到製圖室,坐在萬能製圖桌前想東想西。其實這就是杜威所提倡的經驗式教育―做中學,通過實踐來學習。

嘗試跳脫機械思維,挑戰跨領域主題

我的機械設計實習,包括上學期的病人搬運板計畫和下學期的膝關節手術復建器計畫。這兩者都與醫療器材相關,需求與設計規格都不是機械專業孰悉的。印象中好像有位復健醫師曾來製圖室,與我們討論功能需求。回想起來,這應該是蔣老師想鼓勵學生跳脫自己的專業,嘗試不一樣的題目。目前,我是從事醫療器材設計與開發工作,經常需要與醫事人員溝通,學習他們的專業語言,如此才能設計出符合使用者需求的器械。

視覺設計

某日,蔣老師拿出一張零件圖,上面約有50個數字,然後他問我們有多少數字是計算而來的? 我立馬回答:兩三個吧,但蔣老師笑著說,沒半個。他知道臺大機械系的學生通常非常擅長導式子和套公式;相反地,他鼓勵我們更多培養基於經驗的直覺判斷,這也就是他常說的「視覺設計」。他舉例說:使用萬能製圖桌以三視圖的方式進行3D機械設計,讓設計者可以更關注在關鍵部位的設計,而不是執著在細微數字的獲得。好一個反向操作,上課的這一幕至今仍然深刻在我腦海中。

實務導向之型錄庫

製圖室的後方,有一整排機械元件的型錄資料庫,包括軸承、齒輪、扣環、螺絲、馬達等。在設計過程中,我們需要用到市售元件,因此必須確定它們的詳細尺寸,避免紙上談兵。機械設計就是要利用手邊資源,在紙上設計出可以做得出來的機器,這正是這門課最務實的一面,也體現了蔣老師經常強調的「畫對了就做對了」的機械設計精神。

設計選擇的爭執

如同人生的道路,機械設計常常沒有標準答案,而是充滿了選擇的過程。有一回,蔣老師與其中一位同學,因為軸承配合的問題起了爭執。蔣老師耐心地解釋,但同學認為自己的設計沒有問題,並努力說明設計概念。蔣老師顯然無法說服同學,最後要同學保留此張設計圖,並表示20年後,當學生有了更多的設計經驗後,再來回顧現在的設計。然後,蔣老師悻悻然地走回辦公室,同學最後也沒有意願保留這張設計圖。我徵得同學的同意,幫他保留這張設計圖。

CAD進步的焦慮

我在1988年擔任蔣老師的助教,協助教授電腦輔助製圖(Computer-aided Drawing)課程,當時2D軟體技術已經成熟,AutoCAD就是當時的典型代表,數位化製圖工具逐漸取代萬能製圖桌的2D繪圖功能,學生不再使用丁字尺了。但是需要3D技巧的機械設計,3D軟體技術尚未成熟普及,因此機械設計工作仍然相當仰賴萬能製圖桌。當時蔣老師已經接近退休,但還是明顯感受到他對於萬能製圖桌未來的憂心。每當有留學生回台拜訪他,他總是詢問美國大學機械系引入電腦輔助設計(Computer-aided Design)軟體工具的進展情況。陪伴他一生的萬能製圖桌,似乎快沒有用處了。

我於1989年留學美國,攻讀3D資料處理演算法研究。在取得學位後,從事3D機械相關軟體開發,我們這一代的研究,催生了3D機械設計軟體的成熟發展。這世紀初(2000年),諸如Pro-E(現在的Creo)和SolidWorks等3D機械設計軟體在個人電腦上開發成功,逐漸被機械工程師廣泛使用,萬能製圖桌功成身退,成為機械設計歷史的一部份。

這篇文章不僅要感念蔣君宏老師啟蒙了我機械設計的人生,也要向老師報告,我們開發的3D軟體技術,已經淘汰了萬能製圖桌。然而,蔣老師念茲在茲的「畫對了就做對了」的機械設計精神,將一直保留在機械人的基因中,代代流傳。

今天是教師節,吾愛吾師,吾亦愛真理!

█ 工學博物館二樓空間,在70、80年代是蔣君宏教授辦公室與機械設計製圖室,蔣老師在這空間開設機械設計實習課程,傳授「畫對了就做對了」的機械設計理念

█ 因為工學博物館籌備緣故,一條原本甚少人走的階梯,被保留下來,成為打卡的新標的,聽說也成為婚紗拍攝的熱門景點。

為何它被留下來了?因為通往二樓空間的樓梯被拆除了,這階梯成為通往那空間唯一的道路

█ 資料顯示,最早來此打卡的是一群年輕帥氣的機械系老師與職員,其中左二就是蔣老師,後右二為楊旺欉老師

█ 1988年我任職機械系助教時拍攝的照片,走上階梯就是蔣君宏教授研究室與機械設計製圖室。當助教那年,每天早上爬上這階梯,常順手摘幾顆旁邊的桑葚往嘴裡塞,整天朝氣滿滿。這是我心中的「機械設計之道」!

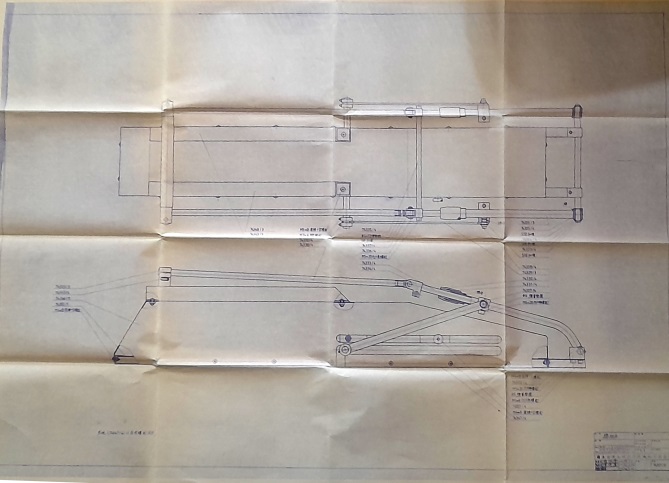

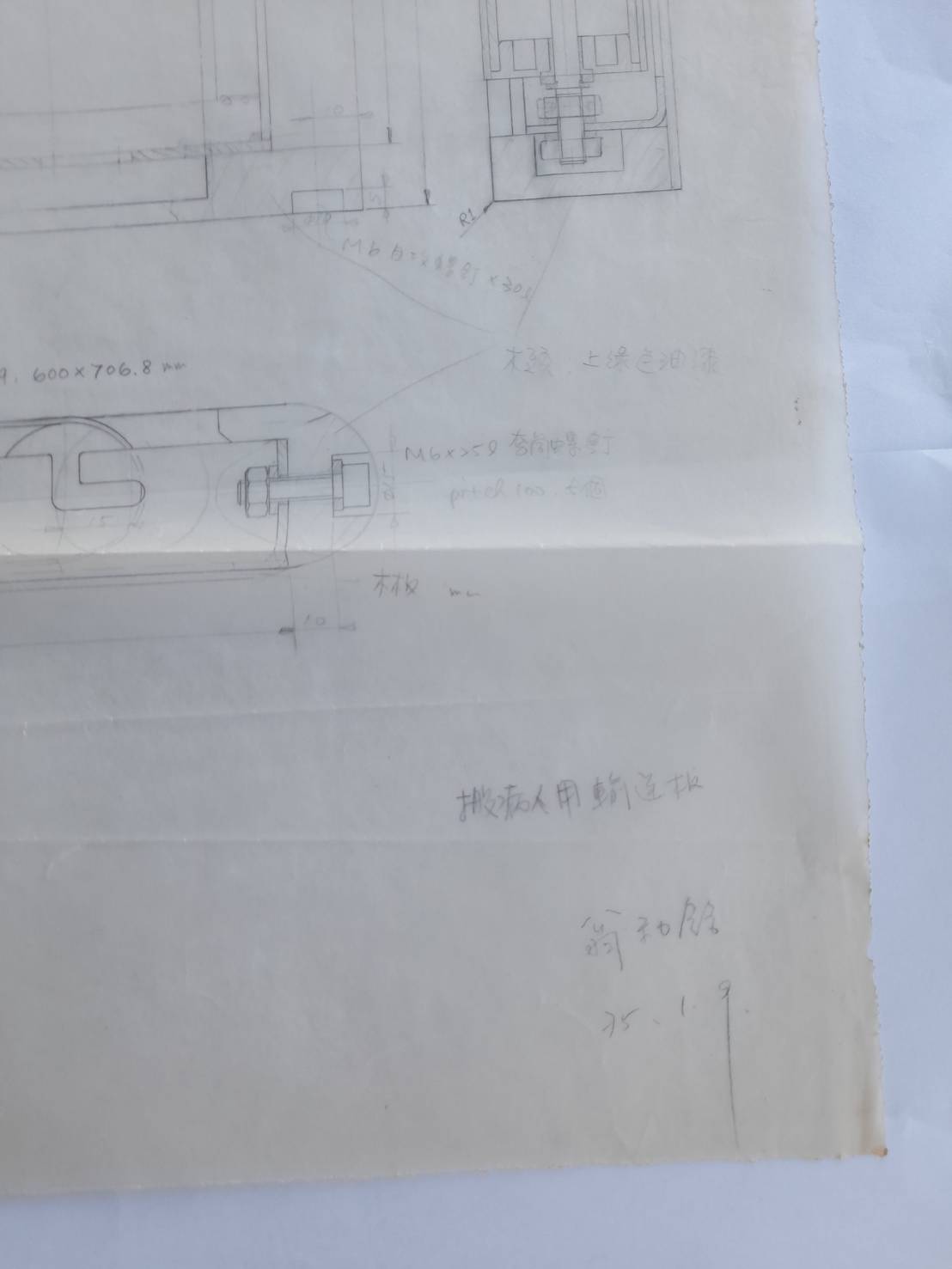

█ 這是我機械設計實習「膝關節手術復健器」設計的最終作品,是A0尺寸超大藍圖

█ 我幾乎保存了所有設計圖,除了在台大機械系修習蔣君宏老師機械設計實習的作品,也包括我在美國研究所的實驗設備設計圖。這些40年前的設計圖,其中一張最特別,他不是我的設計圖,是一位與我一起修課同學的作品

█ 就是這件不是我的設計圖。這位同學因為設計問題,與蔣老師起了衝突,雙方都無法接受對方的想法,最後蔣老師悻悻然地要同學保留這張設計圖,20年後再來回顧。當然,同學沒有意願保留,我就替他保留了40年,不知道他還有興趣來回顧這段往事?

█ 最近到汐止拜訪90高齡的王如鈺機械系大學長(B40級),看到這張萬能製圖桌靜靜地倚在窗旁,享受退休後的清福,

它應該陪伴王學長走過一段機械設計的人生

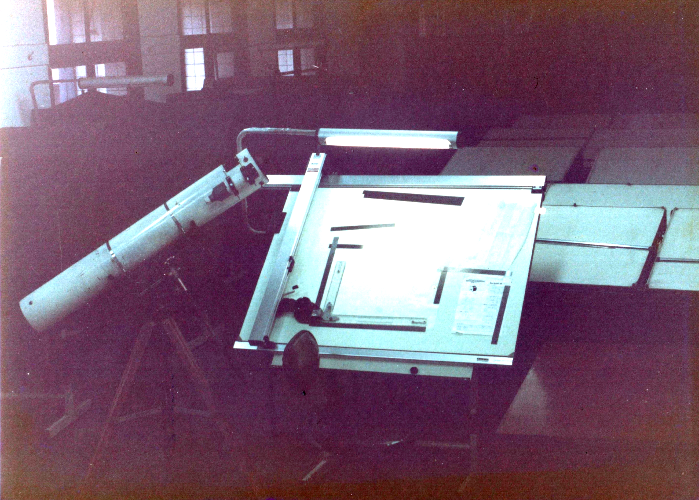

█ 這是我在修習機械設計實習使用的萬能製圖桌。旁邊擺放我在大二時土法煉鋼自製的牛頓反射式天文望遠鏡。修了機械設計實習後,替它設計了一個經緯儀。當時是1986年,哈雷彗星造訪,我徵得蔣老師同意,將望遠鏡放在製圖室,日落後搬到外面空地觀星

點閱人數