|

| █ 黃漢邦教授對學生只要求責任感和求知慾。 |

實力強 出類拔萃提升自己 實力強 出類拔萃提升自己

黃漢邦教授歷任台大製造自動化中心主任、工業工程研究所所長、機械系系主任、工學院副院長、國科會自動化學門召集人等職務。他曾獲得國科會傑出研究獎三次、國科會特約研究獎、國科會傑出特約研究獎、宗倬章講座教授、東元科技獎、上銀傑出創作獎、EPC Global教育貢獻獎等。 黃漢邦教授歷任台大製造自動化中心主任、工業工程研究所所長、機械系系主任、工學院副院長、國科會自動化學門召集人等職務。他曾獲得國科會傑出研究獎三次、國科會特約研究獎、國科會傑出特約研究獎、宗倬章講座教授、東元科技獎、上銀傑出創作獎、EPC Global教育貢獻獎等。

出生於南投縣埔里鎮的黃漢邦教授,說自己對文學藝術和歷史都有興趣,走上工程方面,主要是為了賺錢養活自己。雖然當初沒有為自己的興趣而讀,不過,後來發現「工程也是一種哲學,理論可以互通,只是以不同的形式呈現罷了。」 出生於南投縣埔里鎮的黃漢邦教授,說自己對文學藝術和歷史都有興趣,走上工程方面,主要是為了賺錢養活自己。雖然當初沒有為自己的興趣而讀,不過,後來發現「工程也是一種哲學,理論可以互通,只是以不同的形式呈現罷了。」

黃教授對考試一向拿手,高中聯考時選擇留在台中考試,順利考上台中一中、台中師專與五專中的第一志願-台北工專。他選擇到台北工專就讀,退伍後先到電信局工作。在工作同時,黃教授已明顯感覺自己的實力雖不比人差,卻因學歷問題,而無法與大學生有同等待遇。於是他同時準備公費留考、高考和特考。黃教授說,「第一年原本只想先考個經驗,只帶了准考證和筆就去應考,沒想到三個都不小心讓我考上了。」黃教授直說自己運氣真的很好,如此謙稱的黃教授,其實是當年經濟部特考的榜首呢! 黃教授對考試一向拿手,高中聯考時選擇留在台中考試,順利考上台中一中、台中師專與五專中的第一志願-台北工專。他選擇到台北工專就讀,退伍後先到電信局工作。在工作同時,黃教授已明顯感覺自己的實力雖不比人差,卻因學歷問題,而無法與大學生有同等待遇。於是他同時準備公費留考、高考和特考。黃教授說,「第一年原本只想先考個經驗,只帶了准考證和筆就去應考,沒想到三個都不小心讓我考上了。」黃教授直說自己運氣真的很好,如此謙稱的黃教授,其實是當年經濟部特考的榜首呢!

1981年,黃漢邦教授啟程至密西根大學電機工程系攻讀碩士,主修控制系統。「公費只給兩年,原本沒想到要繼續念博士,但美國的指導教授很慷慨地要提供獎學金,於是,前後花了四年半時間,拿到碩、博士的學位。」學位完成後,他並未考慮留在美國,他考量自己畢竟是個外國人,膚色與種族的歧視問題,就算自己能力再強恐怕也難與美國人有公平的競爭,於是選擇返台進入台大機械系任教,至今已近28年。 1981年,黃漢邦教授啟程至密西根大學電機工程系攻讀碩士,主修控制系統。「公費只給兩年,原本沒想到要繼續念博士,但美國的指導教授很慷慨地要提供獎學金,於是,前後花了四年半時間,拿到碩、博士的學位。」學位完成後,他並未考慮留在美國,他考量自己畢竟是個外國人,膚色與種族的歧視問題,就算自己能力再強恐怕也難與美國人有公平的競爭,於是選擇返台進入台大機械系任教,至今已近28年。

|

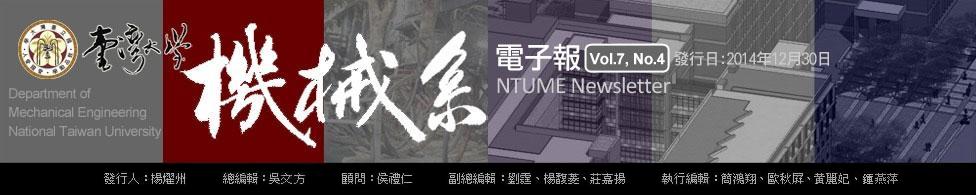

| █ 全人形機器人-尼諾(Nino),能前進後退行走,也能走斜坡。 |

自動化 機器人領域深耕有成 自動化 機器人領域深耕有成

回台後黃漢邦教授成立機器人實驗室,研究方向主要分為智慧型機器人系統、製造自動化、生醫工程及影像伺服系統等四大方向。目前研究領域則以智慧型機器人、機電整合技術、工廠排程分析、人工義肢開發、外骨骼系統、生醫訊號處理與辨識、腦機介面、及影像伺服控制等為主。 回台後黃漢邦教授成立機器人實驗室,研究方向主要分為智慧型機器人系統、製造自動化、生醫工程及影像伺服系統等四大方向。目前研究領域則以智慧型機器人、機電整合技術、工廠排程分析、人工義肢開發、外骨骼系統、生醫訊號處理與辨識、腦機介面、及影像伺服控制等為主。

當時黃教授亦與同為密西根校友的呂秀雄教授,以及范光照教授和廖運炫教授著手進行機電整合與自動化計畫,1989年台大建置出台灣教育界第一套「教學用彈性製造系統」,幾乎可以完全自動化操作,能讓缺乏實務經驗的學生對於生產線如何操作有具體概念,也能據以驗證自動化相關理論。同時,政府正在推動全台產業整廠整線自動化,黃漢邦教授在1989年至2000年先後走訪台灣相關工廠超過300家,協助提供自動化相關模擬規劃、診斷與審查的廠商總數高達5、600家。台灣第一座12吋晶圓廠(TSMC)的自動物料搬運系統(AMHS)主要都參考了黃漢邦協助規劃的模擬結果。目前台灣產業界的自動化能力從1989年的60%估計提昇至約90%,黃漢邦教授等人的推手角色功不可沒。 當時黃教授亦與同為密西根校友的呂秀雄教授,以及范光照教授和廖運炫教授著手進行機電整合與自動化計畫,1989年台大建置出台灣教育界第一套「教學用彈性製造系統」,幾乎可以完全自動化操作,能讓缺乏實務經驗的學生對於生產線如何操作有具體概念,也能據以驗證自動化相關理論。同時,政府正在推動全台產業整廠整線自動化,黃漢邦教授在1989年至2000年先後走訪台灣相關工廠超過300家,協助提供自動化相關模擬規劃、診斷與審查的廠商總數高達5、600家。台灣第一座12吋晶圓廠(TSMC)的自動物料搬運系統(AMHS)主要都參考了黃漢邦協助規劃的模擬結果。目前台灣產業界的自動化能力從1989年的60%估計提昇至約90%,黃漢邦教授等人的推手角色功不可沒。

|

|

|

| █ 移動式機器人 -小美,具自動導覽和語音解說功能 , 且能與人互動。 |

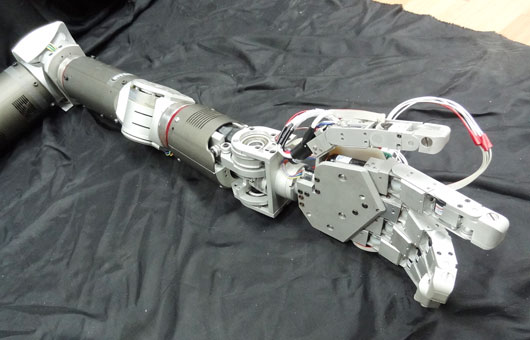

█ 15 自由度的雙手掌。 |

█ 6 軸手臂和 12 自由度手掌。 |

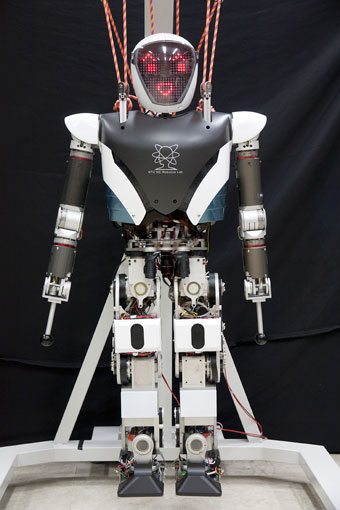

黃漢邦教授領導的團隊在機器人研發方面具豐富而卓越的成就 ,1996年開發出台灣學術界第一隻具有5根手指、擁有17個自由度的多手指機械手,成為本土製人工義肢的雛形,2000年初步試用在截肢病患身上得到不錯效果。2008年進一步發展出國內學術界第一支近乎工業規格的七軸機械手臂,「幾乎能讓產業界直接拿去進入工業生產」。2009年台灣第一部能夠自動建置2D及3D環境地圖的導覽機器人,後來應用於台北花卉博覽會的香草 (Vanilla)機器人,也出自黃教授團隊。2012年5月,他的研發團隊發表了台灣第一台能自由行走 、前進、後退、轉彎及爬斜坡,擁有48個自由度的全人形機器人,從機構、電路到控制演算法完全是團隊自行設計開發,「目前全球能研發出這種等級機器人的國家,台灣是第七個。」此全人形機器人也能進行手語表演。黃教授也將機器人技術、電池管理技術轉移給多家業者及研究單位。 黃漢邦教授領導的團隊在機器人研發方面具豐富而卓越的成就 ,1996年開發出台灣學術界第一隻具有5根手指、擁有17個自由度的多手指機械手,成為本土製人工義肢的雛形,2000年初步試用在截肢病患身上得到不錯效果。2008年進一步發展出國內學術界第一支近乎工業規格的七軸機械手臂,「幾乎能讓產業界直接拿去進入工業生產」。2009年台灣第一部能夠自動建置2D及3D環境地圖的導覽機器人,後來應用於台北花卉博覽會的香草 (Vanilla)機器人,也出自黃教授團隊。2012年5月,他的研發團隊發表了台灣第一台能自由行走 、前進、後退、轉彎及爬斜坡,擁有48個自由度的全人形機器人,從機構、電路到控制演算法完全是團隊自行設計開發,「目前全球能研發出這種等級機器人的國家,台灣是第七個。」此全人形機器人也能進行手語表演。黃教授也將機器人技術、電池管理技術轉移給多家業者及研究單位。

能吃苦 求知慾責任感重要 能吃苦 求知慾責任感重要

近年來高學歷失業率節節上升,產業界卻常找不到需求的人才,尤其是高階研發人才和熟悉現場實務的師傅級人才相當缺乏。黃漢邦教授指出,原因就在於目前大學教育培養出過多「理論和實務均只有略懂」的半調子人才。 近年來高學歷失業率節節上升,產業界卻常找不到需求的人才,尤其是高階研發人才和熟悉現場實務的師傅級人才相當缺乏。黃漢邦教授指出,原因就在於目前大學教育培養出過多「理論和實務均只有略懂」的半調子人才。

黃教授對研究所學生的要求很單純,「求知慾和責任感」。他認為學生該有的是台大的實力,而非只是取得台大的光環和文憑。因此,他會在第一次見面時就將規則講清楚,他不強求學生,「合則來不合則去」,也歡迎學生在中途有不適應的情況隨時提出,他很樂意為學生們另尋指導教授。他不諱言現在台大的學生有越來越多「天龍國的孩子」,他們養尊處優,沒有吃苦的機會,個個都是溫室裡的花朵,而這些來自家庭的教育觀念卻深深影響下一代。 黃教授對研究所學生的要求很單純,「求知慾和責任感」。他認為學生該有的是台大的實力,而非只是取得台大的光環和文憑。因此,他會在第一次見面時就將規則講清楚,他不強求學生,「合則來不合則去」,也歡迎學生在中途有不適應的情況隨時提出,他很樂意為學生們另尋指導教授。他不諱言現在台大的學生有越來越多「天龍國的孩子」,他們養尊處優,沒有吃苦的機會,個個都是溫室裡的花朵,而這些來自家庭的教育觀念卻深深影響下一代。

憂教改 名校光環技職崩解 憂教改 名校光環技職崩解

他更憂心台灣的教育改革將台灣整體競爭力推向一個失落的年代,由政客主導的教育政策美其名將入學管道多元化,實則讓經濟弱勢的孩子永無翻身的機會。父母根深蒂固的進名校迷思,讓擠進名校成為唯一目標,造成有經濟條件的家庭,才能從小住在明星學區、進明星國中、高中和大學,一脈相承保有名校血統。大學入學申請的第二階段,一人可以申請6個志願,中南部的孩子光是台 、清、交的面試費用就要近萬元,還不包括南來北往的交通費和可能產生的住宿費用,而這些並非每個家庭都可以負擔,顯見城鄉差距與貧富條件將更加侷限孩子的學習管道。 他更憂心台灣的教育改革將台灣整體競爭力推向一個失落的年代,由政客主導的教育政策美其名將入學管道多元化,實則讓經濟弱勢的孩子永無翻身的機會。父母根深蒂固的進名校迷思,讓擠進名校成為唯一目標,造成有經濟條件的家庭,才能從小住在明星學區、進明星國中、高中和大學,一脈相承保有名校血統。大學入學申請的第二階段,一人可以申請6個志願,中南部的孩子光是台 、清、交的面試費用就要近萬元,還不包括南來北往的交通費和可能產生的住宿費用,而這些並非每個家庭都可以負擔,顯見城鄉差距與貧富條件將更加侷限孩子的學習管道。

而十二年國教也將徹底摧毀技職體系,所有的技職學校都改制為綜合性高中,進入普通高中部的學生得以報考一般大學或是科技大學,而技職部的孩子只能報考科技大學,選擇相對較少。而且,技職體系要面對龐大的設備更新維護,在國家財政困窘的情況下,結果將造成技職自然消滅的情況。產業界一直存在的人才荒,便將更難解決。 而十二年國教也將徹底摧毀技職體系,所有的技職學校都改制為綜合性高中,進入普通高中部的學生得以報考一般大學或是科技大學,而技職部的孩子只能報考科技大學,選擇相對較少。而且,技職體系要面對龐大的設備更新維護,在國家財政困窘的情況下,結果將造成技職自然消滅的情況。產業界一直存在的人才荒,便將更難解決。

盡本份 紮實到位繼續向前 盡本份 紮實到位繼續向前

提到政治、教育、人民的生活,面對台灣人民的共業,愈是探究愈顯心情沈重。黃教授說,「盡自己的本份、發揮自己的影響力。」每個人都是一股力量,集合起來就很可觀。他舉日本與德國的機械工業深受信賴的原因,就是做事認真踏實,要求到位,持續成為一種習慣,也成為一種堅持的品質。家庭教育其實是很重要的,父母不要再以分數、考試為唯一指標。無論做什麼事都應全力以赴,紥紮實實、精準到位。 提到政治、教育、人民的生活,面對台灣人民的共業,愈是探究愈顯心情沈重。黃教授說,「盡自己的本份、發揮自己的影響力。」每個人都是一股力量,集合起來就很可觀。他舉日本與德國的機械工業深受信賴的原因,就是做事認真踏實,要求到位,持續成為一種習慣,也成為一種堅持的品質。家庭教育其實是很重要的,父母不要再以分數、考試為唯一指標。無論做什麼事都應全力以赴,紥紮實實、精準到位。

|